|

ABRAHAM DANS LES TEXTES EGYPTIENS ANCIENS

John Gee

© Ensign, juillet 1992, pp. 60-61

Depuis que Joseph Smith a rattaché les fac-similés du livre d'Abraham à

l'Abraham de la Bible, certains se sont demandé si Abraham était jamais

mentionné dans les papyrus égyptiens. L'examen récent de ce dont nous

disposons prouve que le nom d'Abraham apparaît en effet dans les textes

égyptiens tardifs.

Bien entendu, accepter le livre d'Abraham, comme accepter toute Écriture,

sera toujours une affaire de foi (voir 3 Néphi 26:6-12) et la seule preuve

véritable de l’authenticité des Écritures ne peut venir que du pouvoir du

Saint-Esprit (voir Moroni 10:3-5 ; D&A 50:17-23). Mais la connaissance

d’éléments externes peut aider à la recherche de la vérité et un certain

nombre de textes égyptiens mentionnent Abraham. Après avoir accumulé la

poussière pendant de nombreuses années dans divers musées et bibliothèques,

plusieurs d’entre eux retiennent maintenant l'attention des savants.

|

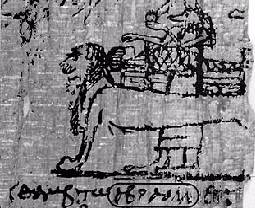

Une scène avec un lit en forme de lion

apparaît dans le papyrus de Leyde I 384 (PGM xii).

L'esquisse marque le nom d'Abraham,

écrit en grec. (Avec la permission du Rijksmuseum van Oudheden.) |

Il y a des dizaines de mentions d’Abraham dans les textes égyptiens dont

certains ont été traditionnellement qualifiés de magiques »[1] bien que

beaucoup de savants ne soient pas certains de savoir comment on fait la

distinction entre la magie antique et la religion [2]. Ces mentions sont

en cinq langues, le démotique, le vieux copte, le copte, le grec et

l'hébreu. Nous reprenons ici six des mentions d’Abraham, datant au

troisième siècle apr. J.-C., dont la plupart viennent de Thèbes, l'endroit

où les papyrus de Joseph Smith ont été trouvés ; ils ont été acquis à

l'origine par Giovanni d'Anastasi, qui les a vendus à plusieurs musées

d’Europe.

1. La première mention apparaît dans un chapitre sur la façon de faire une

chevalière. Une des étapes est de « apporter une pierre blanche » et «

écrire ce nom dessus… : Abraham, ami de l’h[omme]. »[3] (PDMxii 6-20 ;

comparer avec Apocalypse 2:17 ; D&A 130:10-11 ; Abr 3:1.)

2. Le deuxième exemple du nom d'Abraham apparaît dans une description de

la façon d’employer un anneau pour obtenir « le succès, la grâce et la

victoire ». Au cours de son invocation, le demandeur dit : « Ô dieu

puissant, toi qui surpasses tous les pouvoirs, je t’invoque, Iao, Sabaoth,

Adonai, Élohim, [six autres noms], Abraham, Isaac, Jacob, [encore 82 noms].

» Les quatre premiers noms sont hébreux et signifient « Seigneur des

armées, mon Seigneur, Dieu. »(PGMxii 270-321.)

3. La troisième mention d'Abraham vient du même papyrus que les deux

premières. Elle est accompagnée d'une image, une scène avec un lit en

forme de lion semblable à celle du fac-similé no. 1 du livre d'Abraham,

mais cette image est inversée. Une partie du texte, un charme d'amour, dit

: « Qu’Abraham qui… je t’adjure par… et incinère une telle, fille d’un

tel. Écris ces mots et dessine cette image sur un nouveau papyrus. » Plus

loin dans le texte nous lisons : « Je vous adjure, esprits des morts, [par

les pharaons] [4] et le démon Balsamos et le dieu à tête de chacal et les

dieux qui sont avec lui. » (PGMxii 474-495, PDMxii 135-164.)

Quelques explications s’imposent : « Balsamos » est probablement Baal

shammayim (seigneur des cieux), un vieux dieu phénicien et cananéen dont

on croyait qu’il avait créé la terre [5]. « Le dieu à tête de chacal » est

très vraisemblablement Anubis, qui officie habituellement dans les scènes

à lits en forme de lion, bien qu'on ne puisse le distinguer de son prêtre,

qui porte un masque de chacal sur la tête [6]. Les « dieux qui sont avec

lui » pourraient être les fils de Horus, qui sont souvent représentés sous

la forme de jarres contenant les organes internes momifiés des défunts. (Voir

le fac-similé n° 1, notes sur les figures 5 à 8.) Sur ce papyrus, la

personne qui se trouve sur le lit en forme de lion est une femme. L'idée

d'incinérer la femme comme punition au cas où elle ne céderait pas à

l'homme qui jette le charme est une vieille formule égyptienne [7].

Bien que ce papyrus soit éloigné d’Abraham, qui a vécu quelques deux

millénaires plus tôt, certains de ses éléments rappellent les trois

vierges dont parle Abraham, qui furent « sacrifiées à cause de leur vertu;

elles n'avaient pas voulu se prosterner pour adorer des dieux de bois ou

de pierre; c'est pourquoi elles furent tuées sur cet autel, et cela se fit

à la manière des Égyptiens. » (Abr. 1:11.)

Ces trois premières mentions viennent toutes du même papyrus. La mention

de « Abraham, Isaac, Jacob » nous assure que nous avons affaire à des

allusions à l'Abraham biblique. En outre, les mentions montrent un certain

lien entre Abraham et le lit en forme de lion, bien que la nature exacte

du lien soit obscure.

4. La quatrième mention d'Abraham se trouve sur un papyrus contenant

beaucoup d’allusions à la religion judéo-chrétienne ; le même scribe qui a

copié le papyrus précédent a copié celui-ci aussi. Un long chapitre sur

l’utilisation d’une lampe pour obtenir la révélation dit à l’intéressé de

s’écrier : « Ô Khopr-Khopri-Khopr, Abraham, pupille de l’œil oudjat,

quatre fois Qmr 8, créateur de la bouche, qui as créé la création, la

grande création verdoyante. » (PDMxiv 228-229.) Le nom Khopr-Khopri-Khopr

est une invocation au créateur et a des parallèles dans des textes

égyptiens plus anciens [9] et est probablement lié au fac-similé n° 2,

figure 3. Qmr semble signifier quelque chose comme « créateur, création,

plus puissant ou quelqu’un qui a le pouvoir sur. » Ici, « il est très

remarquable que le patriarche Abraham soit appelé ‘la pupille de l’œil

oudjat’. [10] » La pupille signifie ici « l’iris et la pupille » de l'œil

[11]. L’œil oudjat était un symbole de perfection, de prospérité, de

conservation, d'intégrité, d'accomplissement, de santé et de résurrection

; à l’époque chrétienne, c'était le mot que les Coptes utilisaient pour le

salut. Il apparaît quatre fois dans le fac-similé n° 2 du livre d'Abraham

(deux fois dans la figure 3 et une fois dans les figures 5 et 7).

L’œil oudjat est souvent mentionné dans un groupe de chapitres étroitement

apparentés du Livre des Morts égyptien (pp. 162-167) [12] qui traite du

thème de la préservation des morts jusqu'au moment de la résurrection.

L’un des points traités dans cet ensemble de chapitres est l’hypocéphale,

la catégorie de documents auxquels le fac-similé n° 2 appartient. Il y a

aussi d’autres liens entre le chapitre de ce papyrus « magique »et le

fac-similé n° 2 [13].

5. La cinquième mention du nom d'Abraham se rattache à une histoire

biblique. (Voir Genèse, chapitre 19.) Le chapitre du papyrus place cette

mention dans un charme d'amour (comme le troisième exemple, ci-dessus) : «

Les cieux s’ouvrirent et les anges de Dieu descendirent et détruisirent

les cinq villes : Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm et Tsoar. Quand une

femme entendit le bruit, elle devint une statue de sel. » La personne qui

utilise ce charme invoque également « le grand Michael, Souriel, Gabriel…

Istrael [sic], [et] Abraham. » (PGMxxxvi 295-310.)

6. Dans une sixième mention d’Abraham dans les papyrus, le demandeur

s’écrie : « Je t’invoque, créateur de la terre et des os et de toute la

chair et de tous les esprits et celui qui se tient sur la mer et secoue le

ciel, qui a séparé la lumière des ténèbres [comparer avec Genèse 1:4 ;

Moïse 2:4 ; Abr. 4:4], Ô grand esprit, administrateur légitime de

l'univers [voir l'explication du fac-similé n° 2, notes sur les figures 1,

3 et 7], œil éternel, daimon des daimons [14], un dieu des dieux, seigneur

des esprits [comparer avec Abr. 3:22-23], planète fixe [15] [comparer avec

l'explication du fac-similé n° 2, notes sur la figure 5], Jéhovah

[comparer avec Abr. 1:16], entends ma voix.

« Tu ne peux pas mal comprendre ma voix en hébreu : [beaucoup de mots

étrangers] Béni est mon Seigneur, le Dieu d'Abraham. Je babille dans une

langue étrangère. » Ici le demandeur se met à parler en hébreu, bien que

le texte reste en caractères grecs.

Ce sont là quelques-unes parmi les deux douzaines de mentions d’Abraham

trouvées dans des textes d'Égypte. Tous ont été découverts après que

Joseph Smith a traduit le livre d'Abraham. Beaucoup de travail reste à

effectuer avant que ces textes et leurs implications soient entièrement

analysés et compris.

Bien qu’ils ne nous disent rien de direct sur Abraham, ces textes nous

apprennent qu'il y avait des traditions sur Abraham qui circulaient dans

l’Égypte romaine. Nous devons nous rappeler que les traditions découlent

souvent de vérités plus anciennes : « On ne peut pas considérer que les

documents plus anciens doivent être préférés aux documents plus tardifs ou

que le fait de dater un document prononce un verdict sur l'âge et la

valeur historique de son contenu. Le verdict doit résider dans chacune des

traditions étudiées pour elles-mêmes [16]. » Même si nous avions un

manuscrit en égyptien pour le livre d'Abraham, datant du temps d'Abraham,

les détracteurs n'accepteraient pas le livre d'Abraham pour autant. Ceux

qui cherchent à connaître la vérité du livre d'Abraham devront se fier au

Seigneur.

NOTES

1. Les textes pour cet article viennent des sources suivantes : Karl

Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 2 vols, Leipzig, Teubner, 1928-1931,

ci-après dénommé PGM ; F. L. Griffith et Herbert Thompson, The Demotic

Magical Papyrus of London and Leiden, 3 vols., Londres, H. Grevel, 1905,

ci-après dénommé PDM xiv ; et Janet H. Johnson, « The Demotic Magical

Spells of Leiden I 384 », Oudheidkundige mededelingen uit het rijksmuseum

van oudheden te Leiden 56 (1975), pp. 29-64, ci-après dénommé PDMxii. On

trouvera les traductions dans Hans Dieter Betz, dir. de publ., The Greek

Magical Papyri in Translation, Chicago, University of Chicago Press, 1986.

2. David E. Aune, « Magic in Early Christianity », Aufsteig und Niedergang

der römischen Weltmagie, Berlin, Walter de Gruyter, 1980),

II.23.2:1510-1516. Certains savants pensent qu’il faut laisser tomber le

terme « magie »en faveur de « religion »; voir Reinhold Merkelbach et

Maria Totti, Abrasax: Ausgewählte Papyri religiösen und magischen Inhalts,

vol. 17, band 1 de Papyrologica Coloniensia, Opladen West-deutscher Verlag,

1990, p. 1 ; Stephen D. Ricks, « The Magician as Outsider: The Evidence

the Hebrew Bible »dans Paul V.M. Flesher, New Perspectives on Ancient

Judaism, vol. 5, Lanham, MD, University Press of America, 1990, 125-134.

3. La restauration est le mot grec philen[or].

4. Neukoi peut se rapporter aux morts en général ou spécifiquement à

certains pharaons morts. Voir Manethon, Aegyptiaca, fragments 2.2, 7a.

5. Voir Harold W. Attridge et Robert A. Oden, Jr., Philo of Byblos: The

Phoenecian History, Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of

America, 1981, 40; 81 n. 49.

6. Christine Seeber, “Maske”, Lexikon der Ägyptologie, 7 vols., Wiesbaden,

Harrassowitz, 1977-1989), 3:1196-1199.

7. Voir J. F. Borghouts, Ancient Egyptian Magical Texts (Leiden, Brill,

1978), p. 1; Paul Smither, “A Rammesside Love Charm”, Journal of Egyptian

Archaeology 27, 1941, pp. 131-132.

8. Voir à ce sujet Robert K. Ritner, “Hermes Pentamegistos”, Göttinger

Miszellen 49, 1981 pp. 73-75.

9. Voir le Papyrus Bremner-Rhind 28.20-21, dans Raymond O. Faulkner, The

Papyrus Bremner-Rhind (British Museum n° 10188), vol. 3 de Bibliotheca

Aegyptiaca, Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1933, p.

69.

10. Theodor Hopfner, “Der Religions-geschichtliche Gehalt des grossen

demotischen Zauberpapyrus”, Archiv Orientalní 7, 1935, p. 118.

11. Hildegard von Deines et Wolfhart Westendorf, Wörterbuch der

medizinischen Texte, 2 vols., vol. VII/2 de Grundriss der Medizin der

Alten Ägypter, Berlin, Akademie, 1962, 2:1004.

12. Voir Jean Yoyotte, “Contribution à l’histoire du chapitre 162 du Livre

des morts”, Revue d’Égyptologie 29, 1977, pp. 194-202.

13. Par exemple, comparez le papyrus Leyde I 383, VI.25 avec le Livre des

Morts, p. 162 ; Leyde I 383, VI.35 avec le Livre des Morts p. 164 (le

mythe est détaillé dans le livre de la vache) ; Leyde I 383, VII.30 avec

le fac-similé No. 2, figure 6, et le Livre des Morts, p. 162 ; voir

également Marie-Louise Ryhiner, « A Propos de trigrammes panthéistes »,

Revue d'Égyptologie 29, 1977, pp. 125-137.

14. Daimon dans le sens du daïmôn de Socrate dans l’Apologie de Platon

31D. C’est la divinité personnelle qui guide l’individu ; voir également

Walter Burkert, Greek Religion, tr. John Raffan, Cambridge, Mass., Harvard

University Press, 1985, pp. 179-181; James Riddell, The Apology of Plato,

Oxford, Clarendon, 1867, pp. 101-109.

15. Pour aïôn, “monde”, dans le sens de planète, voir Irénée, Contra

Haereses I.30; II.17.5; et A. J. Welburn, “Reconstructing the Ophite

Diagram,” Novum Testamentum 23/3, 1981, pp. 262-265; il se peut que cela

remonte à Planton, Timée 38B-E.

16. John Bright, A History of Israel, 3e éd., Philadelphia, Westminster,

1981, p. 70.

|