CHAPITRE DEUX : Hommes

de l’Orient

On peut clairement discerner

l’empreinte de l’Égypte sur le peuple de Léhi dans les noms de ces

gens et de leurs descendants. Ensemble, les noms hébreux et égyptiens

constituent l’écrasante majorité et se présentent avec une fréquence

à peu près égale, ce qui est exactement ce à quoi on s’attendrait

après l’affirmation de Mormon que les deux langues étaient utilisées

parmi eux (et qui ne serait certainement pas le cas si l’hébreu était

la seule langue parlée), mais les éléments hittites, arabes et ioniens

ne manquent pas. Considérons tout d’abord quelques noms égyptiens, en

opposant les noms du Livre de Mormon (LM) à leurs équivalents de

l’Ancien Monde (AM)[1].

Aha, (LM) fils

du commandant en chef néphite.

Aha (AM) nom

du premier pharaon ; il signifie « guerrier » et est un mot courant.

Aminadad

(LM) missionnaire néphite de l’époque des juges.

Amanathabi (AM) chef d’une ville cananéenne sous la domination égyptienne. Le

nom est de l’égyptien «réformé».

Ammon (LM) nom le plus courant du Livre de Mormon.

Ammon (Amon, Amun) (AM) le nom le plus courant de l’empire

égyptien : le grand Dieu universel de l’empire.

Ammoni-hah (LM) nom d’un pays et d’une ville.

Ammuni-ra

(AM) prince de Beyrouth sous le gouvernement égyptien. Le nom ci-dessus

peut avoir le même rapport avec celui-ci que Cameni-hah

(LM) général néphite, avec Khamuni-ra (AM) nom de

personne d’Amarna, peut-être l’équivalent de Ammuni-ra[2].

Cezoram (LM) grand juge néphite.

Chiziri (AM) gouverneur égyptien d’une ville syrienne.

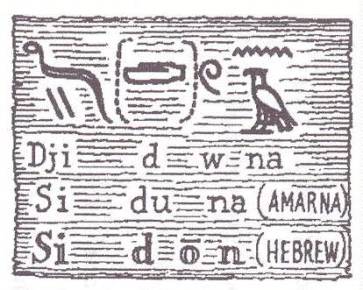

Giddonah (LM) a) grand prêtre qui jugea Korihor b) père

d’Amulek

Dji-dw-na (AM) nom égyptien de Sidon.

Gidgiddoni et Gidgiddonah

(LM) généraux néphites.

Djed-djhwt-iw-f et Djed-djhwti-iw-s plus ankh (AM) noms propres égyptiens

signifiant respectivement « Thoth a dit : il vivra » et « Thoth a dit :

Elle vivra »[3]. Suivant ce modèle, les deux noms néphites signifient

respectivement « Thoth a dit

: Je vivrai » et « Thoth a dit : Nous vivrons. »

Giddianhi

(LM) chef et général pillard.

Djhwti-anki

(AM) « Thoth est ma vie » ; voir ci-dessus.

Gimgim-no

(LM)

ville de Gimgim, comparez le biblique No Amon, « Ville d’Amon ».

Kenkeme (AM) ville égyptienne, cf.

Kipkip siège de la dynastie égyptienne de Nubie.

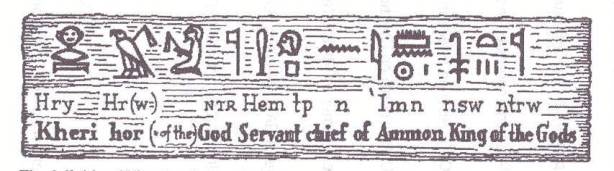

Hem (LM) frère du premier Amon.

Hem (AM) signifie « serviteur

» – particulièrement d’Amon, comme dans le titre « Hem tp

n’Imn » ; « serviteur principal d’Amon » que détenait le grand prêtre

de Thèbes.

Hélaman (LM) grand prophète néphite.

Her-amon

(AM), « dans la présence d’Amon », comme dans le nom propre égyptien

Heri-i-her-imn[4]. Le sémitique « l » est toujours écrit « r » en égyptien,

qui n’a pas de « l ». Inversement l’égyptien « r »

est souvent écrit « l » dans les langues sémitiques.

Himni (LM) fils du roi Mosiah.

Hmn (AM) nom du dieu-faucon égyptien, symbole de

l’empereur.

Korihor (LM) agitateur politique dont

s’empara le peuple d’Amon.

Khérihor (également

écrit Khurhor, etc.) (AM) premier grand prêtre d’Ammon qui s’empara

du trône d’Égypte à Thèbes vers 1085 av. J.-C.

Manti (LM) nom d’un soldat néphite, d’un pays, d’une

ville, d’une colline.

Manti (AM) forme sémitique d’un nom propre égyptien par

exemple Manti-mankhi, prince de Haute-Égypte vers 650 av. J.-C. C’est une forme tardive de

Month, dieu de Hermonthis.

Mathoni (LM), un disciple néphite.

Maitena, Mattenos, etc. (AM), deux juges de Tyr, qui, à des moments différents,

se firent rois, peut-être sous les auspices des Égyptiens.

Morianton (LM) nom d’une ville néphite et de son fondateur ;

cf. la province néphite de Moriantum.

Meriaton et Meriamon (AM) noms de princes égyptiens

respectivement « bien-aimé d’Aton » et « bien-aimé d’Amon

».

Néphi (LM) fondateur de la nation néphite.

Néhi, Néhri (AM) nobles égyptiens célèbres. Nfy

était le même nom que celui d’un capitaine égyptien. Puisque

le LM insiste sur « ph », Néphi est plus proche de Nihpi

nom original du dieu Pa-nepi, qui a peut-être même pu être Néphi[5].

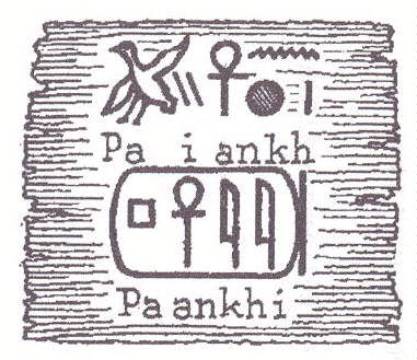

Paanchi (LM) fils du Pahoran, père, prétendant au siège du

grand juge.

Paanchi (AM) fils de Kherihor, a) premier grand prêtre

d’Amon, b) gouverneur du sud qui conquit toute l’Égypte et fut grand

prêtre d’Amon à Thèbes.

Pahoran (LM) a) grand juge suprême, b) fils du personnage du

même nom.

Pa-her-an (AM) ambassadeur d’Égypte en

Palestine où son nom a l’orthographe « réformée » Pahura ; en égyptien,

sous sa forme Pa-her-y, il signifie « le Syrien » ou l’Asiatique.

Pacumeni

(LM) fils de Pahoran.

Pakamen

(AM) nom propre égyptien signifiant « aveugle » ; également Pamenches

(grec Pachomios), commandant du sud et grand prêtre d’Horus.

Pachus

(LM) chef révolutionnaire usurpateur du trône.

Pa-ks et Pach-qs (AM) nom propre égyptien. Comparez Pa-ches-i,

« il est loué ».

Sam (LM), frère de Néphi.

Sam Tawi (AM) égyptien « unificateur des pays », titre pris

par le frère de Nehri en montant sur le trône.

Seezor-am et Zeezr-om (LM) respectivement juge dépravé

et homme de loi, le dernier nom étant également le nom d’une ville.

Zoser, Zeser etc., (AM) gouverneur de la troisième dynastie, un

des plus grands pharaons.

Zemna-ri-hah

(LM), chef de brigands.

Zmn-ha-re (AM), nom propre égyptien ;

les mêmes éléments que ci-dessus dans un ordre différent : une

pratique égyptienne courante.

Zénif (LM) chef d’une colonie néphite.

Znb, Snb (AM) éléments très courants dans les

noms propres égyptiens, cf. Senep-ta.

Zenoch

(LM) selon divers auteurs néphites, un ancien prophète hébreu.

Zenekh

(AM) nom propre égyptien, autrefois un dieu serpent.

Paiankh, fils de Kherihor et premier grand prêtre d’Ammon. Le nom, sous la forme Paankhi, est porté par deux souverains du Sud, dans les premier et quatrième rois de la XXVe Dynastie. Il est absolument identique au Paanchi d’Hélaman 1:3.

La forme égyptienne du nom

Sidon se dit à peu près Djidonah (le « d » très fort), suggérant le

nom propre Giddonah dans le Livre de Mormon. La forme hébraïque est très

courante dans le Livre de Mormon. (Tiré de Max Burchardt, « Altkanaanaischen Fremdworte », d’après W.

F. Albright, « Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography », p.

67.)

Kher hor servant (officiant) en Chef d’Ammon Roi

des Dieu

Le titre complet de Khérihor avant qu’il ne devienne roi de Thèbes.

Dans le Livre de Mormon (Alma 30), Korihor est envoyé par Ammon, dont la

fonction de grand prêtre du peuple d’Ammon comporte des fonctions

judiciaires et politiques importantes, pour être jugé devant « le grand

prêtre et le grand juge du pays ». C’est justement une autorité

combinée et générale de ce genre que détenait Khérihor en Égypte, en

tant que premier serviteur (Hem) d’Amon. L’Ammon du Livre de Mormon a

un frère du nom de Hem.

On remarquera que les noms comparés sont rarement exactement

les mêmes, sauf dans le cas des monosyllabes Sam et Hem. Aussi étrange que cela

paraisse, c’est là une confirmation puissante de leur origine commune,

puisque les noms subissent fatalement des changements avec le temps et la

distance, alors que si la ressemblance était parfaite, nous serions forcés

de l’attribuer, aussi fantastique que cela puisse paraître, à une

simple coïncidence. Il doit y avoir des différences

; et ce n’est pas tout : ces différences ne doivent pas être au

petit bonheur, mais montrer des tendances précises. Cela nous amène à

un aspect extrêmement impressionnant des noms du Livre de Mormon.

Prenons par exemple le cas

d’Ammon. Comme c’est un nom si courant, on

s’attend à le retrouver dans des composés aussi bien que seul, et

c’est effectivement l’élément le plus courant des noms composés, en

Amérique comme en Égypte. Mais dans les noms composés, Amon ou Amun

change de forme en suivant une règle générale. Gardiner dit dans sa grammaire

égyptienne :

Une catégorie très

importante de noms de personnes est celle qui contient des noms dits théophores,

c’est-à-dire des noms composés dont un élément est le nom d’une

divinité. Or dans les transcriptions gréco-romaines, il est de règle

que lorsqu’un nom divin de ce genre se trouve au commencement

d’un composé (les italiques sont de Gardiner), ce nom est moins

fortement vocalisé que lorsqu’il est indépendant ou à la fin d’un

composé[6].

L’auteur poursuit alors en montrant que dans de tels

cas, Amon ou Amun devient régulièrement Amen, tandis que dans certains

cas, la voyelle peut entièrement disparaître. Il suffit de considérer Aminidab, Aminadi, Amminihu, Amnor etc., dans le

Livre de Mormon pour voir à quel point la règle s’applique bien sur le

continent américain. D’autre part, dans le nom Hélaman, la

vocalisation forte reste, puisque le « nom divin » n’est pas « énoncé

au commencement » du composé. Puisque le sémitique « l » doit

toujours être rendu « r » en égyptien (qui n’a pas de « I ») Hélaman

apparaîtrait nécessairement en égyptien « non réformé » sous la

forme typiquement égyptienne de Heramon.

La grande fréquence de l’élément

Mor- dans les noms propres du Livre de Mormon s’accorde d’une manière

frappante avec le fait que, dans les listes de noms égyptiens dressées

par Lieblein et Ranke, l’élément Mr est de loin le plus courant après

seulement Nfr. Dans un article paru en avril 1948 dans « l’Improvement

Era », l’auteur attirait l’attention sur la tendance particulière

qu’avaient les noms du Livre de Mormon à se concentrer en Haute-Égypte

à Thèbes et dans le sud de Thèbes. À l’époque, il ne savait pas

comment expliquer cet étrange phénomène, mais la réponse est

maintenant claire[7]. Lorsque Jérusalem tomba, la plupart des contemporains

de Léhi qui s’échappèrent se rendirent en Égypte, où leur colonie

principale semble avoir été située à Éléphantine ou Yeb, au sud de

Thèbes. En fait, il semblerait que la colonisation principale

d’Éléphantine ait eu lieu à cette époque et en provenance de Jérusalem[8]. Quoi donc de plus naturel que les réfugiés qui se

sont enfuis en Égypte en venant de la Jérusalem de Léhi aient eu des

noms du Livre de Mormon, puisque le peuple de Léhi a puisé ses noms à

la même source ?

Il y a une objection sérieuse, que l’on ne doit pas

laisser sans réponse, à l’utilisation des noms du Livre de Mormon

comme preuve philologique. En voyant devant lui ces mots étranges,

comment Joseph Smith, illettré comme il l’était, aurait-il pu savoir

comment les prononcer? Et en les entendant, comment son secrétaire à

moitié instruit aurait-il pu savoir les écrire phonétiquement? Il faut

se souvenir que ces noms ne sont pas des traductions en anglais comme le

reste du livre, mais restent des échantillons de la langue néphite

authentique. À elles deux, les supputations du prophète quant à la manière

de les prononcer et les supputations d’Olivier Cowdery quant à la

transcription devraient fatalement faire un massacre complet des titres

originels. Seulement, il n’a pas été question de deviner. Selon David

Whitmer et Emma Smith, dans des interviews qui parurent dans The Saints

Herald et sur lesquelles Preston Nibley a attiré l’attention de

l’auteur, Joseph ne prononçait jamais les noms propres qu’il

rencontrait sur les plaques au cours de la traduction, mais les épelait

toujours[9]. Il ne fait donc aucun doute que, tels qu’il sont, ils

sont censés être aussi précis et authentiques qu’il est possible de

les rendre dans notre alphabet.

Mais l’Égypte n’était pas tout. La Palestine a

toujours été un creuset et ce, plus que jamais à l’époque de Léhi,

au moment où le Proche-Orient tout entier subissait un brassage intensif

sous l’effet du commerce et de la guerre. Les listes d’ouvriers spécialisés

vivant à Babylone immédiatement après la chute de Jérusalem révèlent

un mélange presque incroyable de types[10]. Étant donné que Joseph Smith avait accès à

l’Ancien Testament, il ne sert à rien de donner la liste des noms hébreux,

mais leurs formes dans le Livre de Mormon sont significatives. La forte

tendance à terminer en - iah est très frappante, car la vaste majorité

des noms hébreux que l’on a trouvés à Lakisch se terminent de la même

manière, révélant que les noms en -iah étaient à la mode à l’époque

de Léhi[11]. Les noms hébreux découverts en d’autres endroits

sur d’anciennes poignées de cruches ont également une consonance

apparentée au Livre de Mormon : Hezron, Mamshath, Ziph (LM Zif), Jether,

Epher, Jalon, Ezer, Menahem, Lecah, Ammon (LM Amnor), Zoheth, etc.[12], ne seraient jamais suspects si on les insérait dans

une liste de noms du Livre de Mormon. Le Livre de Mormon donne le type

correct de nom hébreu.

Ce qui est surprenant, c’est

qu’un certain nombre de noms du Livre de Mormon sont probablement

hittites et que certains le sont indubitablement. C’est ainsi que si

Manti suggère l’égyptien Monti, Manti, Menedi, etc., il rappelle également

le nom égyptien d’une ville hittite, Manda, et un élément caractéristique

des noms hurriens (une grande partie du hittite est en réalité hurrien,

comme l’a montré le professeur Goetze), - anti, andi, également assez

courant dans le Livre de Mormon[13]. De même Kumani, Kumen-onhi,

Kisk-kumen (ég.- hittite Kumani, ville

importante), Séantum (égypt.-hittite Sandon, Sandas), Akish (égypt.-hittite

Achish, nom de Chypre), Gadiandi (égypt. pour désigner une ville hittite, Cadyanda)[14]. Leur

forme égyptienne implique que ces noms ont atteint le peuple de Léhi non

pas directement, mais par des itinéraires normaux, bien qu’il ait été

récemment montré que certains des contemporains importants de Léhi étaient

Hittites et que les colonies et les noms hittites survivaient encore de

son temps dans la région montagneuse de Judée[15].

La présence des noms Timothée

et Lachonéus dans le Livre de Mormon est tout à fait normale, aussi étrange

que cela puisse paraître à première vue. Depuis le quatorzième siècle

avant Jésus-Christ au plus tard, la Syrie et la Palestine étaient en

contact constant avec le monde égéen, et depuis le milieu du septième

siècle, les mercenaires et les marchands grecs, intimement liés aux intérêts

égyptiens (les meilleurs mercenaires égyptiens étaient grecs),

pullulaient dans tout le Proche-Orient[16]. Le peuple de Léhi, même en dehors de ses activités

mercantiles, n’aurait pas pu éviter de nombreux contacts avec ces gens

en Égypte et surtout à Sidon, que les poètes grecs, même à cette époque,

célébraient comme étant le grand centre mondial du commerce. Il est intéressant

de noter, en passant, que Timothée est un nom ionien, puisque les Grecs

de Palestine étaient Ioniens (de là le nom hébreu donné aux Grecs : «

fils des Javanim »), et, puisque « Lachonéus » signifie « Laconien »,

que les plus anciens commerçants grecs étaient des Laconiens, qui

avaient des colonies à Chypre (Akish dans le Livre de Mormon) et

faisaient évidemment commerce avec la Palestine[17]. L’auteur était autrefois très intrigué par

l’absence totale de noms en Baal dans le Livre de Mormon. Par quel oubli

malheureux les auteurs de ce livre avaient-ils négligé d’introduire le

moindre nom contenant l’élément Baal, qui a tant de succès dans les

noms de personnes de l’Ancien Testament ? Ayant découvert,

pensions-nous, que le livre se trompait, nous n’avions pas épargné nos

critiques à l’époque ; et de fait, si son dédain des noms en

Baal n’avait pas été justifié de manière frappante ces dernières

années, ce serait un mauvais point pour lui. Il se fait que nous avons

maintenant appris que le dédain obstiné de notre texte à l’égard des

noms en Baal est en fait la seule attitude correcte qu’il aurait pu

adopter, et cette théorie, qui va à l’encontre de tous nos calculs et

de toutes nos idées acquises, devrait, en toute honnêteté, militer au

moins autant en faveur du livre que que la soi-disant erreur militait

contre lui.

Il se fait que, pour une

raison ou pour une autre, les Juifs, au commencement du 6e s. av. J.-C.,

ne voulurent plus rien avoir de commun avec les noms en Baal. L’étude

des listes de noms d’Éléphantine révèle que « le changement des

noms en Baal, par substitution, s’accorde avec la prédiction d’Osée

que les Israélites ne s’en serviraient plus, et, par conséquent, il

est extrêmement intéressant de constater que les découvertes archéologiques

les plus récentes confirment le prophète, car sur environ quatre cents

noms de personnes dans le papyrus d’Éléphantine, il n’en est pas un

qui soit composé de Baal »[18]. Puisque Éléphantine

fut colonisée essentiellement par des Israélites qui s’étaient enfuis

de Jérusalem après sa destruction, leurs noms de personnes devraient

montrer les mêmes tendances que ceux du Livre de Mormon. Bien que le

traducteur de cet ouvrage ait pu, par l’exercice d’une ruse

surhumaine, avoir été averti par Osée 2:19 qu’il devait éviter les

noms en Baal, cependant le sens de ce passage est si loin d’être évident

qu’en 1942 encore, Albright trouve « ... très significatif que des

sceaux et des inscriptions de Juda qui ... sont très nombreux au septième

et au début du sixième [siècles], semblent ne jamais contenir de noms

en Baal »[19]. C’est en effet très significatif, mais pas plus que

le flair étrange que manifeste le Livre de Mormon dans ce domaine.

Parlant de la présence d’un petit nombre de noms

arabes dans l’Ancien Testament, Margoliouth observe : « Considérant

... que les noms écrits sont ceux d’une fraction infinitésimale de la

population, la coïncidence est extraordinaire[20] ». Cet état de choses s’applique avec une grande force

au Livre de Mormon, où les nombreux noms coïncidant avec les formes de

l’Ancien Monde ne représentent « qu’une fraction infinitésimale »

de la population néphite.

Léhi était très riche et c’était un commerçant, car sa richesse

avait la forme de « toutes sortes de choses précieuses » du genre que

l’on devait aller chercher en divers endroits. Son monde était un monde

de voyageurs et de marchands. Les princes du Delta étaient marchands[21], les

princes des villes syriennes et palestiniennes l’étaient aussi, comme

le montrent les tablettes d’Amarna; l’histoire de Wenamon nous raconte

que les princes de Phénicie et de Philistie étaient marchands; les

princes arabes du désert étaient marchands, et les marchands d’Égypte

et de Babylonie se réunissaient dans leurs tentes pour faire leurs

affaires[22] ; Solon et Thalès, les deux

hommes les plus sages d’entre les Grecs et grands contemporains de Léhi,

voyagèrent tous les deux beaucoup en Orient – pour affaires.

Une chose très significative, c’est la

remarque faite au passage que Léhi avait un jour eu une vision dans un

endroit désert « tandis qu’il voyageait » (1 Néphi 1:5). Tandis

qu’il voyageait, il pria, nous dit-on, et tandis qu’il priait, il eut

une vision. L’effet de cette vision fut de le faire revenir en hâte «

vers sa propre maison à Jérusalem », où il eut des visions encore plus

grandes montrant qu’il ne lui était pas nécessaire de « voyager »,

que ce soit pour prier ou pour avoir des visions; il ne partit pas en

voyage en s’attendant à avoir une vision – car lorsque cette vision

vint, il retourna immédiatement chez lui – mais une vision lui fut donnée

au cours d’un voyage ordinaire, tandis qu’il vaquait à ses affaires,

le forçant à changer ses plans.

Ses choses précieuses et son or, Léhi les avait obtenus en échange de

son vin, de son huile, de ses figues et de son miel (sur lesquels il

semble connaître pas mal de choses), non seulement par mer, (de là la

grande importance de Sidon), mais nécessairement et spécialement aussi

par caravane. « Israël, dit

Montgomery, était « tourné vers le désert. » Il n’y avait que là

qu’il lui était possible de trouver commercialement du profit, via les

grands itinéraires commerciaux ...vers la Syrie ...vers la Méditerranée

et l’Égypte ...vers l’Euphrate et le Golfe Persique. « À l’ouest,

il était bloqué par les Égyptiens, les Philistins, les Phéniciens et

les Syriens, meilleurs commerçants que les Hébreux. » Puisque l’Égypte

dominait ce commerce à l’ouest, il est facile de voir en quoi Léhi

pouvait trouver son avantage en tirant le meilleur parti de sa formation

et de sa culture égyptiennes. Bien que ces débouchés occidentaux

fussent ouverts du temps de Léhi, grâce à une politique de

collaboration étroite avec les puissances occidentales contre la

Babylonie, la règle était toujours que le commerce par le désert, et en

particulier le désert du sud, était la seule source de richesses digne

de confiance pour les hommes de Jérusalem[23].

Il est amplement prouvé dans le Livre de Mormon que Léhi, comme on

pourrait s’y attendre, était expert en voyages par caravane. Réfléchissez

à quelques considérations générales. En recevant un songe avertisseur,

il est apparemment prêt d’un moment à l’autre à emmener toute « sa

famille, des provisions et des tentes » dans le désert (1 Néphi 2:4).

Tout en ne prenant absolument rien d’autre que les provisions

indispensables (1 Néphi 2:4), il savait exactement ce que devaient être

ces provisions, et lorsqu’il dut renvoyer ses fils à la ville afin de

pourvoir à des besoins inattendus, ce furent des documents qu’il les

envoya chercher, pas des choses nécessaires au voyage. Ceci présuppose

un niveau élevé de préparation et de connaissance chez cet homme, tout

comme la manière magistrale avec laquelle il établit un camp de base

pour rassembler ses forces en vue du grand voyage, à la meilleure manière

des explorateurs modernes en Arabie[24].

Jusqu’au moment où Léhi quitte ce camp de base, c’est-à-dire

jusqu’au jour où il reçoit le Liahona, il semble savoir exactement où

il va et ce qu’il fait: il n’est pas question ici d’être « guidé

par l’Esprit, ne sachant pas d’avance... » comme c’est le cas de Néphi

dans les rues sombres de Jérusalem (1 Néphi 4:6).

Sa famille accuse Léhi de folie parce qu’il quitte Jérusalem et n’épargne

pas ses sentiments personnels en se moquant de ses songes et de ses

visions, et cependant elle ne met jamais en doute sa capacité de la

diriger. Elle se plaint, comme tous les Arabes, des déserts

terribles et dangereux qu’elle traverse, mais, parmi les dangers, elle

ne mentionne pas l’ignorance du désert, alors que ce serait son

objection sans réplique à ce projet insensé, si le vieil homme n’était

qu’un Juif de la ville ignorant le monde sauvage et dangereux du désert.

Léhi lui-même ne compte jamais le manque d’expérience parmi ses

handicaps. Les membres de sa famille ricanent avec mépris lorsque Néphi

propose de construire un bateau (1 Néphi 17:17-20) et auraient aussi bien

pu citer l’antique proverbe: « Ne montre pas à un Arabe la mer ou à

un Sidonien le désert, car leur travail est différent »[25].

Mais tout en lui disant qu’il « manque de jugement » pour construire

un bateau, ils ne se moquent jamais des talents de leur frère comme

chasseur ni ne le traitent de novice dans le désert. Le fait qu’il

apporte de chez lui un excellent arc d’acier et qu’il sait utiliser

cette arme difficile à manier montre que Néphi a beaucoup chassé dans

sa courte vie.

Léhi a des liens puissants avec le désert dans sa culture familiale. Il

y a deux mille six cents ans, les Juifs se sentaient beaucoup plus proches

des peuples du désert que ce ne serait le cas plus tard. « Nous nous

rendons compte, dit Montgomery, qu’Israël avait le visage tourné vers

ces régions que nous appelons le Désert, et que c’était là son

voisin le plus proche. » Les Juifs eux-mêmes étaient, à l’origine,

des gens du désert, et ils ne l’oublièrent jamais[26]: «

Cette infiltration constante de nomades du désert continue toujours... Il

n’y a pas de barrière de race ou de langue, de caste ou de religion »

entre eux et leurs cousins du désert[27]. On nous

a souvent dit que les patriarches d’autrefois étaient des bédouins

errants, quoique loin d’être barbares[28] ; leur langue était celle des

gens du désert dont beaucoup de mots sont aujourd’hui encore plus

proches de l’hébreu que de l’arabe moderne[29]. À une

période aussi récente que 2000 av. J.-C., l’hébreu et l’arabe n’étaient

pas encore issus « de ce qui était essentiellement une langue commune,

que l’on comprenait de l’océan Indien au Taurus et du Zagros à la

frontière de l’Égypte.Cette langue commune (à l’exclusion de

l’akkadien…) était aussi homogène que l’arabe il y a mille ans[30]. » Une

homogénéité curieuse et persistante de culture et de langue a caractérisé

à toutes les époques les populations du Proche-Orient, de sorte que

Margoliouth a pu affirmer que « un Sabéen (Arabe du sud) n’aurait en

fait trouvé que peu de choses pour l’intriguer dans le premier verset

de la Genèse[31]. » «

Les Hébreux sont demeurés Arabes », tel est le verdict d’une autorité

moderne. « Leur littérature... dans ses formes écrites est de forme et

de type arabe[32]. » Il

n’est pas surprenant que le professeur Margoliouth prétende que la

langue arabe semble détenir « la clef de toutes les serrures » dans

l’étude de l’Ancien Testament.

Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à assimiler

l’hébreu à l’arabe, et Guillaume conclut l’étude la plus récente

sur ce sujet en affirmant que les deux noms sont en réalité des formes

d’un original commun, tous deux désignant « les fils d’Eber[33] ». Le

nom Arabe n’est pas censé désigner une race, une tribu ou une nation

particulière et, selon Albright, « il n’est pas fait de distinction

tranchée entre Hébreux, Araméens et Arabes à l’époque des

patriarches[34] », mais

le mot désigne simplement un mode de vie, et les Juifs l’appliquaient

à ceux de leurs propres parents qui restèrent en arrière dans le désert

lorsqu’ils se furent eux-mêmes installés à la ville et à la campagne[35].

Il y a un lien intéressant entre Israël et les Arabes qu’il ne faut

pas perdre de vue puisqu’il s’applique d’une manière directe au

Livre de Mormon. Nous pensons à ces généalogies hébraïques dans

lesquelles « la nomenclature est en grande partie non hébraïque, avec

des formations antiques étranges en -an, -on, et dans certains cas

d’origine arabe particulière[36] ».

Selon Albright, parlant des lieux mentionnés dans les documents égyptiens,

« la perte de la désinence -on est très courante dans les noms de lieux

palestiniens[37] ». On

peut se souvenir d’autant de noms de lieux du Livre de Mormon que l’on

veut: Emron, Heshlon, Jashon, Moron, etc., qui ont conservé ce -on archaïque,

révélant un conservatisme désuet chez le peuple de Léhi, et surtout

des liens avec les peuples du désert.

Or de toutes les tribus d’Israël, Manassé était celle qui vivait le

plus loin dans le désert, entrait le plus souvent en contact avec les

Arabes, se mariait le plus fréquemment avec eux, et en même temps avait

les liens traditionnels les plus intimes avec l’Égypte[38]. Et Léhi

appartenait à la tribu de Manassé (Alma 10:3). L’importance du

nom d’Ammon dans le Livre de Mormon a peut-être quelque chose à voir

avec le fait qu’Ammon était le plus proche voisin de Manassé et se

battait souvent contre lui dans les déserts à l’est du Jourdain; en même

temps, un lien préhistorique avec l’Ammon d’Égypte n’est pas du

tout hors de question[39]. La

nature semi-nomade de Manassé pourrait expliquer pourquoi Léhi semble ne

pas être en contact avec les choses de Jérusalem. Pour la première

fois, il « découvrit » (1 Néphi 5:16) dans des documents conservés

chez Laban qu’il était descendant direct de Joseph. Pourquoi ne

l’avait-il pas toujours su? Néphi parle toujours des « Juifs de Jérusalem

» (1 Néphi 2:13) avec un détachement curieux, et personne dans 1 Néphi

ne les appelle jamais « le peuple » ou « notre peuple », mais toujours

du titre tout à fait impersonnel de « Juifs ». Il est intéressant,

dans cet ordre d’idées, de savoir que les lettres d’Éléphantine ne

parlent que de Juifs et d’Araméens, jamais d’Israélites[40].

Non seulement Néphi et Léhi font preuve d’une froideur marquée à

l’égard du sujet de la loyauté tribale, mais tous deux protestent également

en disant que la tribu n’est pas un facteur décisif dans le salut, que

les mêmes bénédictions sont accessibles à tous les hommes, à toutes

les époques et dans toutes les parties du monde (1 Néphi 10:17-22), que

« le Seigneur estime toute chair de la même manière » (1 Néphi

17:35); qu’un peuple arbitrairement « élu », cela n’existe pas. (1

Néphi 17:37-40). Ceci forme un contraste frappant avec le chauvinisme

farouche des Juifs de Jérusalem et cadre avec le cosmopolitisme prononcé

de Léhi dans d’autres choses. Léhi, comme Moïse et son propre ancêtre,

Joseph, était un homme à trois cultures, étant instruit non seulement

dans « la science des Juifs et le langage des Égyptiens » (1 Néphi

1:2), mais également dans la vie du désert[41]. « Il y

a une couleur et une ambiance propres à la vie biblique, dit le

professeur Montgomery, qui lui donnent son ton spécial... et cette

particularité vient des étendues et de la mobilité de la vie dans ce

que nous appelons l’Arabie[42]. » La

culture dualiste de l’Égypte et d’Israël aurait été impossible

s’il n’y avait eu le lien formé par l’indispensable Arabe, tout

comme le commerce entre les deux pays aurait été impensable sans le Bédouin

pour guider leurs caravanes dans ses déserts. Sans l’aimable

collaboration des Arabes, tout passage dans leurs déserts était un

risque terrible pour ne pas dire hors de question, et l’homme

d’affaires averti était toujours celui qui savait traiter avec les

Arabes, ce qui signifiait être l’un d’eux[43].

La lettre de Lakisch n° 6, en dénonçant le prophète Jérémie parce

qu’il répandait le défaitisme tant à la campagne qu’à la ville,

montre que Léhi, partisan du prophète, aurait pu être actif dans

n’importe laquelle de ces régions du « pays de Jérusalem » (1 Néphi

3:10). Même la réflexion que Léhi avait « demeuré toute sa vie à Jérusalem

» n’aurait jamais été faite par ou pour des gens qui ne penseraient

pas à vivre ailleurs, et une demeure « à Jérusalem » serait une aide

plutôt qu’un obstacle à de grands voyages[44], car «

le désert de Judée est une longue projection vers le nord des déserts

arabes jusqu’aux portes de Jérusalem[45]. »

L’ancêtre proverbial des Arabes est Ismaël.

C’est un des rares noms de l’Ancien Testament qui soit également

chez lui dans l’Arabie ancienne[46]. Sa

patrie traditionnelle était le Tih, le désert qui sépare la Palestine

de l’Égypte, et son peuple hantait les « frontières » entre le désert

et la ville[47] ; on le

considérait comme le fils légitime d’Abraham et d’une mère égyptienne.

Ce n’était pas un nom de bon augure, car l’ange avait promis à sa mère:

« ... il sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main

de tous sera contre lui[48] », et

il y a donc beaucoup de chances pour que quelqu’un qui portait son nom eût

de bonnes raisons familiales pour le faire, et dans Ismaël, l’ami de Léhi,

nous avons certainement un homme du désert. Léhi, devant affronter la

perspective d’un long voyage dans le désert, fit chercher Ismaël,

lequel suivit promptement dans le désert avec une grande compagnie; cela

signifie qu’il ne devait pas être moins habile à se déplacer que Léhi

lui-même. Ce qui est intéressant, c’est que Néphi considère la présence

d’Ismaël comme tout à fait naturelle (contrairement à celle de

Zoram), ne se donnant pas la peine d’expliquer qui il est, ni ce qu’il

vient faire dans l’histoire. Le fait d’aller le chercher lui semble être

la chose la plus naturelle du monde, aussi bien que le mariage de ses

filles avec les fils de Léhi. Étant donné qu’il a toujours été de

coutume parmi les peuples du désert qu’un homme épouse la fille de son

oncle paternel (bint ‘ammi), il est difficile d’éviter l’impression

que Léhi et Ismaël étaient apparentés[49].

Il y a une association remarquable entre les noms de Léhi et d’Ismaël,

qui les rattache tous deux au désert du sud, où se trouvait le lieu de

naissance légendaire et le sanctuaire central d’Ismaël en un endroit

appelé Be’er Lehai-ro’i[50].

Wellhausen rendait ce nom par « source de la mâchoire du bœuf sauvage[51] », mais

Paul Haupt a montré que Léhi (car c’est ainsi qu’il lit le nom) ne

signifie pas « mâchoire » mais « joue »[52], ce qui

laisse malgré tout incertaine la signification de cet étrange composé.

Il y a néanmoins une chose qui est sûre, c’est que Léhi est un nom de

personne. Jusqu’à récemment, ce nom était tout à fait inconnu, sauf

comme nom de lieu, mais maintenant il est apparu à Eilath et ailleurs

dans le sud sous une forme que Nelson Glueck a identifiée avec le nom

Lahai qui « apparaît très fréquemment soit comme élément d’un nom

composé, soit comme nom séparé d’une divinité ou d’une personne,

en particulier dans les textes minéens, thamudiques et arabes[53] ». Il y

a une Beit Lahi, « Maison de Lahi » parmi les noms de lieu antiques de la campagne

arabe qui entoure Gaza, mais la signification du nom a ici été perdue[54]. Le

moins que l’on puisse en dire, c’est que le nom Léhi est tout à fait

chez lui parmi le peuple du désert et autant que nous le sachions, nulle

part ailleurs.

Le nom Lémuel n’est pas un nom hébreu conventionnel, car on ne le

trouve que dans un seul chapitre de l’Ancien Testament (Proverbes

31:1-4) où il est communément considéré comme une substitution poétique

assez mystérieuse à Salomon.Cependant, comme Léhi, il est tout à fait

chez lui dans le désert du sud, où un texte édomite d’un « endroit

occupé par des tribus descendues d’Ismaël » porte le titre: «

Paroles de Lémuel, roi de Massa ». Ces personnes, quoique parlant une

langue qui était presque arabe, se trouvaient cependant bien dans la sphère

de la religion juive, car « nous n’avons nulle part la moindre preuve

que les Édomites aient utilisé un autre nom particulier pour leur

divinité » que « Yahvé, Dieu des Hébreux[55] ».

Le seul exemple du nom de Laman que l’on trouve quelque part, à la

connaissance de l’auteur, est son attribution à un antique mukam, ou

lieu sacré, en Palestine. La plupart de ces mukams sont de date inconnue,

et beaucoup d’entre eux de date préhistorique. En Israël, seule la

tribu de Manassé en construisait[56]. C’est

une coïncidence frappante que Conder ait vu dans le nom Leimun, comme il

le rend (les voyelles doivent être fournies en devinant), une corruption

possible du nom Lémuel, mettant ainsi ces deux noms, si étroitement

associés dans le Livre de Mormon, dans le rapport le plus intime

possible, et ce, dans le seul cas où apparaît le nom Laman[57]. Un nom

bien plus populaire, chez les Arabes comme chez les Néphites, était le

nom Alma, qui peut signifier un jeune homme, une cotte de mailles, une

montagne ou un signe[58]. Si Sam

est un nom parfaitement égyptien c’est aussi la forme arabe normale de

Sem, fils de Noé.

Il faut remarquer ici que l’archéologie a tout à fait démontré que

les Israélites, à l’époque comme maintenant, ne voyaient pas le

moindre inconvénient à donner à leurs enfants des noms qui n’étaient

pas juifs, même si ces noms avaient un relent de paganisme[59]. On

pourrait même, si on voulait faire quelques conjectures, découvrir

quelque chose de l’histoire personnelle de Léhi dans les noms qu’il

donna à ses fils. Les deux premiers ont des noms arabes – ne

rappelleraient-ils pas ses premiers temps dans le commerce caravanier? Les

deux suivants ont des noms égyptiens, et effectivement ils sont nés à

l’époque de sa prospérité. Les deux derniers, nés au milieu des

tribulations du désert, seront appelés, avec l’humilité requise,

Jacob et Joseph. Que les noms des quatre premiers aient eu ou non pour

but, comme c’était certainement le cas pour les noms des deux derniers

fils (2 Néphi 2:1; 3:1) de rappeler les circonstances dans lesquelles ils

sont nés, les noms sont certainement une indication frappante de leur

triple héritage.

[1] On peut trouver les noms égyptiens

dans Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Glückstadt,

Augustin, 1935 ; Jens D. C. Lieblein, Dictionnaire des noms Hiéroglyphiques,

Christiania, Brôgger & Christie, 1871 ; J. A. Knudtzon, Die

El-Amarna-Tafeln, Leipzig, Hinrich, 1915, réimprimé Aalen,

Zeller, 1964, 2 :1555-83 ; et un peu partolut dans le JEA.

[2] Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 2 :1561.

[3] Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, p. 412,

lignes 8 et 9.

[4] Id.,

p. 252, ligne 15.

[5] Wilhelrn

Spiegelberg, « The God Panepi », JEA 12 (1926), p. 35.

[6] Alan

H. Gardiner, Egyptian Grammar, Londres, Oxford University Press, 1950,

p. 437.

[7] Hugh W. Nibley, « The Book of

Mormon as a Mirror of the East », IE 51, 1948, p. 249. En 1948 avait été dit ce qui suit : « Il ne

faut pas un grand effort d’imagination pour détecter une sorte de

parallélisme entre les deux courtes listes. Mais n’usons-nous pas

d’une violence injustifiée lorsque nous prenons simplement les noms

au hasard et les plaçons côte à côte ? C’est justement ce

qui est le plus remarquable ; nous avons effectivement pris les

noms au hasard et nous avions le Proche-Orient tout entier dans lequel

nous pouvions puiser et les noms égyptiens ne prédominaient pas dans

les listes que nous avions. Et cependant les seuls noms de l’Ancien

Monde qui correspondent à ceux de l’épisode du Livre de Mormon

viennent tous d’Égypte, que dis-je, d’une partie bien déterminée

de l’Égypte, dans l’extrême sud où fleurissait une colonie

juive depuis une date indéterminée, mais au moins depuis le milieu

du septième siècle. Mieux encore, tous ces noms appartiennent aux

dynasties récentes, d’après le déclin. Le Livre de Mormon nous

dit que Léhi était un riche marchand qui, bien qu’il eût demeuré

toute sa vie à Jérusalem, avait reçu une instruction et une culture

égyptiennes qu’il s’efforçait de transmettre à ses enfants. Le

livre fait constamment allusion à la double culture du peuple de Léhi :

hébreu dans l’âme, mais fier de son héritage égyptien. ‘La

civilisation égyptienne était une civilisation qu’on admirait et

qu’on imitait’, écrit Harry R. H. Hall, en parlant du pays et de

l’époque de Léhi. Les seuls noms non hébraïques à ressortir

chez les Néphites devraient, d’après le Livre de Mormon lui-même,

être égyptiens, et c’est le cas. « Après avoir traité des

noms de Sam et d’Ammon, comme dans le texte ci-dessus, l’article

de 1948 concluait : « Pour en revenir à notre question :

Qu’est-ce que Joseph Smith, le traducteur du Livre de Mormon, savait

de l’Ancien Monde ? Ce qui semble certain, c’est qu’il

connaissait :

(1) Un certain nombre de noms

typiquement égyptiens, des mots à consonance étrange, ne

ressemblant en aucune façon à l’hébreu ni à aucune autre langue

connue du monde du temps de Joseph Smith.

(2) Il connaissait le genre

d’intrigue ou de décor où ces noms figureraient dans l’Ancien

Monde et semble tout à fait à l’aise sur la scène égyptienne.

(3)

Il donne une image claire et correcte des relations culturelles entre

l’Égypte et Israël, en soulignant dûment leur nature

essentiellement commerciale, dans la description remarquablement

convaincante de Léhi, prince marchand typique du 7e s. av. J.-C. Le

tableau de la vie dans l’Orient antique, que le Livre de Mormon nous

permet de reconstituer, est d’autant plus étonnant, quand on pense

à la conception d’un Orient des mille-et-une-nuits dont se

bourraient le crâne même les meilleurs érudits à l’époque où

le livre a paru. Le domaine tout entier des noms du Livre de Mormon

attend encore l’étude soigneuse qu’il mérite, le but de

l’esquisse actuelle étant de simplement indiquer que pareille étude

se révélera être tout sauf une impasse. Comme exemple final de la

validité de cette affirmation, nous citons un principe énoncé par

Albright : « La perte de la désinence ‘on’ est très

courante dans les noms de lieu palestiniens. « William F. Albright, The

Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography, New Haven,

American Oriental Society, 1934, 10 p.12. C’est une terminaison qui

serait conservée en égyptien ou en égyptien ‘réformé’, et

c’est ainsi que nous avons, dans le Livre de Mormon, des noms de

lieu tels que : Emron, Heshlon, Jashon, Moron, Morianton, etc. Ce

n’est pas un mince exploit, comme cela a été démontré dans

Harold Lundstrom, ‘Original

Words of the Book of Mormon,’ IE 51, février 1948, p. 85, ne

serait-ce que de sortir d’on ne sait où tout un tas de noms étranges

et originaux. Mais que dire de l’homme qui a trouvé ceux qu’il

fallait ?

[8] William

F. Albright, « A Brief History of Judah from the Days of Josiah to

Alexander the Great, » BA 9, février 1946, pp. 4-5.

[9] E.

C. Briggs, Saints Herald, 21 juin 1884, pp. 396-97.

[10] William

F. Albright,

« King Joiachim in Exile

», Bibl. Archaologist 5, décembre 1942, p. 51.

[11] Harry Torczyner, The Lachish

Letters, Londres, Oxford University Press, 1938, p. 198. Nous suivons l’orthographe utilisée dans le

texte de Torczyner plutôt que les translittérations de sa liste.

[12] R. A. Stewart Macalister,

« The Craftsmen’s

Guild of the Tribe of Judah », PEFQ, 1905, p. 333.

[13] Ephraïm A. Speiser, «

Introduction to Hurrian », dans Annual of Am. Schools of Or. Research

20, 1940, p. 216 (index). Mais Jens D. C. Lieblein, Handel und Schiffahrt am rothen Meere in

alten Zeiten, Leipzig, Christiania, 1886,

réimprimé Amsterdam, Meridian, 1971, pp. 143-44, trouve le nom Anti dans

l’extrême sud, autour de la mer Rouge.

[14] On trouve d’autres

mentions de noms égypto-hittites dans Sidney Smith, «

Kizzuwadna, » JEA 10, 1924, p. 108 ; Anton L. Mayer & John

Garstang, « Kizzuwadna and Other Hittite States, » JEA Il, 1925, pp.

24 (Cadyanda), 26 (Kurnani) ; Gerald A. Wainwright, « Keftiu, » JEA

17, 1931, pp. 29, 43 (Sandon), 35, 38, 40 (Achish).

[15] Ernil O. Forrer, « The

Hittites in Palestine », PEFQ, 1937, p. 100.

[16] Robert

H. Pfeiffer, « Hebrews and Greeks Before Alexander », JBL 56, 1937,

pp. 91-95, 101 ; William F. Albright, « A Colony of Cretan

Mercenaries on the Coast of the Negeb », JPOS 1, l921, pp. 187-94 ;

Joseph G. Milne, « Trade Between Greece and Egypt Before Alexander

the Great », JEA 25, 1939, p. 178 ; F. B. Welch, « The Influence of

the Aegean Civilization on South Palestine », PEFQ, 1900, p. 342,50. À Tel-el-Hesy, juste à l’ouest de Lakisch, «

l’influence grecque commence en 700 (av. J.-C.) et continue

jusqu’au sommet de la ville », William M. F. Petrie, dans PEFQ,

1890, p. 235. Nelson Glueck, « Ostraca from Elath », BASOR 80, décembre

1940, p. 3.

[17] Eduard Meyer, Geschichte

des Altertums 2e éd., Stuttgart, Cotta, 1928, vol. 2, 1e partie,

p. 553.

[18] Joseph Offord, « Further

Illustrations of the Elephantine Aramaic Jewish Papyri », PEFQ, 1917,

p. 127.

[19] William

F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore,

Johns Hopkins University Press, 1942, p. 160.

[20] David S. Margoliouth, The

Relations between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam,

Schweich Lectures, Londres, Oxford University Press, 1924, p. 13.

[21] Harry

R. H. Hall, « The Eclipse of Egypt », Cambridge Ancient History,

New York, Macmillan, 1925, 3:256, 269, 292.

[22] Meyer,

Geschichte des Altertums, Stuttgart, Cotta, 1909, vol. 1, 2e

partie, p. 156; Hall, « The Eclipse of Egypt », 256.

[23] James

A. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphie, University

of Pennsylvania Press, 1934, p. 52 ; la deuxième citation

est p. 28.

[24] Le

risque qu’il y a à se préparer pour une expédition dans la ville

est évident, puisque la curiosité que cela suscite soulève des

questions dangereuses et peut avoir des effets considérables. Voir,

d’une manière générale, Bertram Thomas, Arabia Felix, New

York, Scribner, 1932, p. 36; on trouvera un récit de préparatifs et

d’activités au « camp de base » dans idem, 112-13; Harry S. J. B. Philby,

The Empty Quarter, New York, Holt, 1933, pp. 9-13.

[25] Arthur

E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., Oxford,

Clarendon, 1923, p. 226 (col. 14, 1, 208).

[26] Il y a,

à ce jour, en Palestine, des fermiers qui passent une grande partie

de leur temps à vivre sous tente dans le désert. Notre ami, Mose

Kader, en faisait partie. Voir

George E. Kirk, « The Negev or the Southem Desert of Palestine »,

PEFQ, 1941, p. 60. D’autre part, H. H. Kitchener, « Major

Kitchener’s Report » PEFQ, 1884, p. 206, a remarqué que des Arabes

vivant sous la tente, de vrais bédouins, semaient de l’orge dans la

campagne autour de Gaza. Doughty écrit à propos des Arabes moahib:

« Leur moisson terminée, ils démontent le hameau de tentes et

s’en vont avec leur bétail errer comme des nomades. » Charles

M. Doughty, Travels in Arabian Deserts, Londres, Cape, 1926,

1:276. Carl

R. Raswan, Drinkers of the Wind, New York, Creative Age Press,

1942, décrit dans le détail la facilité des allées et venues entre

le désert et la ville, de riches Arabes de la ville partant souvent passer une saison ou

quelques heures dans les sables. Voir aussi J. W. Crowfoot et Grace M.

Crowfoot, « The Ivories from Samaria », PEFQ, 1933, p. 24.

Quelqu’un, qui était presque le contemporain de Léhi, était « le

chef arabe qui campait dans la périphérie de Jérusalem à l’époque

de Néhémie et portait le bon nom arabe du nord de Geshem Jusham ». Nabih

A. Faris, éd., The Arab Heritage, New Jersey, Princeton

University Press, 1944, p. 35.

[27] Montgomery,

Arabia and the Bible, p. 23 ; la citation de Montgomery

plus haut dans le paragraphe se trouve p. 185 ; voir aussi Eduard

Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, Halle, 1906, réimprimé

à Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, pp. 209-561.

[28] Margoliouth,

The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam,

p. 25; Montgomery, Arabia and the Bible, p. 186; Philip J.

Baldensperger, « The Immovable East » PEFQ, 1922, p. 163, et 1926, pp. 93-97. Cela

ne veut pas dire que les patriarches

étaient des « primitifs »; car « nous sommes en train

d’apprendre que les immigrants n’étaient pas des nomades à l’état

sauvage ou semi-sauvage, mais des colons emportant dans leur nouvelle

patrie le souvenir d’une organisation politique développée, avec

des usages et des pratiques et ayant une histoire derrière eux. » Margoliouth, The

Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam, p.

25. Voir aussi, Edouard P. Dhorme, « Le Pays de Job », RB 8, 1911,

102,7; George A. Barton, « The Original Home of the Story of Job »,

JBL 31, 1912, p. 63.

[29] Baldensperger,

« The Immovable East », PEFQ, 1923, p. 176.

[30] William

F. Albright, « Recent Progress in North-Canaanite Research » BASOR

70, avril 1938, p. 21.

[31] Margoliouth,

The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam, pp.

5, 8, Theodor Nöldeke, Die semititischen Sprachen, Leipzig,

Tauchnitz, 1899, pp. 52, 57; Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme,

pp. 305-7.

[32] Montgomery,

Arabia and the Bible, p. 53, citant Duncan B. MacDonald, The

Hebrew Literary Genius, Princeton, Princeton University Press,

1933, pp. 26-27.

[33] «

Je pense qu’il ne fait aucun doute que les Hébreux étaient ce que

nous devrions appeler des Arabes, en utilisant le terme dans son sens

le plus large. » Alfred

Guillaume « The Habiru, the Hebrews and the Arabs » PEFQ, 1946, pp. 65-67.

[34] Albright,

« Recent Progress in North-Canaanite Research », p. 21.

[35] Guillaume,

« The Habiru, the Hebrews, and the Arabs », pp. 64-85 ; Stephen

L. Caiger, Bible and Spade, Londres, Oxford University Press,

1936, pp. 84-85.

[36] Montgomery,

Arabia and the Bible, p.

47.

[37] William

F. Albright, Vocalization of Egyptian Syllabic Orthography, New

Haven, American Oriental Society, 1934, p. 50 (ch. 10, C, ligne 12).

[38] Abraham

Bergman, « The Israelite Tribe of Half-Manasseh », JPOS 16, 1936,

pp. 225, 228, 249; Moses H. Segal, « The Settlement of Manasseh East

of the Jordan » PEFQ, 1918, p. 124.

[39] On a émis

l’hypothèse qu’Ammon, comme son concurrent Aton, était, à

l’origine, de Syrie-Palestine, théorie qui ne manque pas de mérite,

surtout du fait que Wainwright a montré les relations palestiniennes

pré-historiques de Min de Coptos (l’Amon original). Gerald

A. Wainwright, « The Emblem of Min », JEA 17, 1931, pp. 185-95; et

Gerald A. Wainwright, « Letopolis », JEA 18, 1932, pp. 161-63.

[40] Albright,

Archaeology and the Religion of Israel, p. 171.

[41] Dans la

version pour le magazine, de 1950, Nibley note: « Cette culture

tripolaire est un phénomène classique dans cette partie du monde où

les caravanes d’Égypte et d’Israël se croisent, guidées au

milieu des sables par ces hommes du désert qui étaient les intermédiaires

immémoriaux des deux civilisations. » Hugh

W. Nibley, « Lehi in the Desert » , IE 53, 1950, p. 155. « Le

caractère naturel des tribus bédouines a toujours été d’agir

comme une sorte de peuple intermédiaire, sans politique fixe. » Baldensperger,

« The Immovable East », PEFQ, 1925, p. 85. Même

aujourd’hui, les bédouins « ‘Arishiye(t) sur la frontière égyptienne

transportent des marchandises par voie de terre de Gaza en Égypte et

vice-versa. Ils constituent une classe intermédiaire curieuse; ils

pratiquent le commerce et l’agriculture et sont éleveurs de

chameaux. » Id.,

PEFQ, 1922, p. 161. Cf. John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins

and Wahabys, Londres, Colburn & Bently, 1831, pp. 1-9, 26-27,

30-31, 275-76. Au 6e s. av. J.-C., les Arabes prirent

Gaza, le point d’ancrage septentrional de la route commerciale égyptienne.

Hérodote,

Histoires III 5; 111, 7; 111, 91; William F. Albright, « Egypt and

the Early History of the Negeb », JPOS 4, 1924, p. 130. Les marchands arabes, enrichis par le commerce

tripolaire, fondèrent l’État nabatéen. Kirk, « The Negev or the

Southern Desert of Palestine », p. 62. En tout temps, le commerce

palestino-égyptien a été la source principale de richesse pour ces

gens, pour ne pas dire la seule. Taufik Canaan, « Byzantine

Caravan Routes in the Negeb », JPOS 2, 1922, p. 144. Sur l’antiquité

du commerce tripolaire, voir Lieblein, Handel und Schiffahrt auf

dem rothen Meere in alten Zeiten, 76, pp. 134-36; William J. T.

Phythian-Adams, « Israel in the Arabah », PEFQ, 1941, pp. 61-62,

Stewart Perowne, « Note on I Kings, Chapter X, 1-130 », PEFQ 1939,

p. 201. Albright, « Egypt and the Early History of the Negeb », pp.

130-32.

[42] Montgomery,

Arabia and the Bible, p. 5.

[43] Baldensperger,

« The Immovable East », PEFQ, 1925, p. 85 et 1922, p. 161;

Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys 1:9, 26-27,

30-31; Kirk, « The Negev or the Southern Desert of Palestine », p.

62; Canaan, « Byzantine Caravan Routes in the Negeb », p. 144;

Phythian-Adams, « Israel in the Arabah », PEFQ, 1933, p. 143;

Perowne, « Notes on I Kings, Chapter X, 1- 13 », p. 201; Albright, Egypt

and the Early History of the Negeb, pp. 131-41. À

propos des attaches existant entre les Bédouins, les marchands et les

fermiers de Palestine et d’Égypte, Baldensperger dit: « Quinconque

se donne la peine d’étudier et de comprendre ces attaches verra

qu’il est relativement facile de prendre des arrangements avec les

tribus du désert, si lointaines qu’elles soient. » Charles Warren, « Notes on

Arabia Petraea and the Country Lying between Egypt and Palestine »,

PEFQ, 1887, p. 45, n. 23. Dès le début, les Juifs

furent forcés, de par leur position géographique, de traiter avec

les Arabes et de se livrer au commerce, voir Elias Auerbach, Wüste

und Gelobtes Land, 2 vols. Berlin,

Schocken, 1932.

[44] Ainsi,

« les Arabes du sud, bien qu’installés dans leurs bases, étaient

des voyageurs et des marchands indomptables. » Guillaume, « The Habiru,

the Hebrews, and the Arabs », p. 67. Il n’y a rien qui empêche Léhi,

quoique installé dans sa base, d’être un voyageur indomptable, à

moins d’interpréter 1 Néphi 1:4 comme voulant dire qu’il

n’avait jamais mis les pieds hors de la ville depuis le jour de sa

naissance, ce qui est une absurdité flagrante.

[45] Montgomery,

Arabia and the Bible, p. 12.

[46] Margoliouth,

The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam,

p. 29; Guillaume, “The Habiru the Hebrews, and the Arabs,’’ pp.

84-85.

[47] Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, p. 302.

[48] John

Zeller, « The Bedawin » PEFQ, 1901, p. 198.

[49] Le

professeur Sperry a attiré l’attention de l’auteur sur une déclaration

attribuée à Joseph Smith, disant qu’Ismaël était d’Ephraïm et

que ses fils avaient épousé les filles de Léhi. G. D. Watt & J.

V. Long, reporters, Journal of Discourses, Liverpool,

Cannon/Londres, LDS Book Depot, 1862; réimprimé à Los Angeles,

Gartner, 1956, 23:184, commenté dans Sidney B. Sperry, « Did Father

Lehi Have Daughters Who Married the Sons of lshmael ? » IE 55,

septembre 1952, p. 642. Éphraïm, comme Manassé, était du désert.

[50] Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, pp. 322-23.

[51] Id.,

p. 322.

[52] Paul

Haupt, “Heb. lehi, cheek, and lo, jaw”, JBL 33, 1914, pp. 290-95.

Cf. Juges 15:17, 19.

[53] Glueck,

« Ostraca from Elath », pp. 5-6, fig. 2.

[54] Edward

1-1. Palmer, « Arabic and English Name Lists », dans Survey of

Western Palestine,

Londres, Palestinian Exploration Fund, 1881, 8:358.

[55] Eliezer ben Yahuda, « The

Edomite Language », JPOS 1, 1921, pp. 113-15; Montgomery, Archaeology

and the Bible, p. 171, note qu’il y avait une tribu arabe appelée

Massa, mais « il n’y a pas de roi hébreu appelé Lémuel ».

[56] C.

Clermont-Ganneau, « The Arabs in Palestine », dans Survey of

Western Palestine, Special Papers, Londres, Palestine Exploration

Fund, 1881, 4:325.

[57] Claude

R. Conder, « Moslem Mukams », dans Survey of Western Palestine,

Special Papers, Londres, Palestine Exploration Fund, 1881, 4:272.

[58] PaImer,

« Arabic and English Name Lists », pp. 17, 40, 66.

[59] Adolf Reifenberg, « A Hebrew Shekel of the Fifth Century B.C. », PEFQ, 1943, p. 102; Albright, Archaeology and the Religion of Israel, p. 113. Parmi les enfants des contemporains de Léhi qui s’enfuirent en Egypte, on peut suspecter des noms perses, babyloniens et même arabes, même s’ils demeurèrent de bons Juifs. Samuel A. Cook, « The Jews of Syene in the Fifth Century B.C. », PEFQ, 1907, pp. 68-73.

l Accueil l

Écritures l Livres

l Magazines l Études

l Médias l Art

l