CHAPITRE SIX : Léhi le vainqueur

Un mot sur les plaques

Nous avons vu comment le gouverneur de Byblos, pour

marquer un point en marchandant avec Wenamon, fit apporter ses documents

et ses récits de famille et les fit lire devant lui. Dans les tablettes

d’Amarna, le Rabu d’une ville palestinienne écrit à un prince

voisin: « Mais maintenant voici [notez le style du Livre de Mormon], le

roi fait en sorte que sa ville fidèle échappe à sa main; que le roi

cherche dans les tablettes qui sont gardées dans la maison de son père

et apprenne si celui qui gouverne Gubla a été son serviteur fidèle[1].

» Ici, comme à Byblos, les documents étaient conservés dans la maison

de la famille régnante; même dans la Rome lointaine, à l’époque de Léhi,

les documents à partir desquels les annales ultérieures furent composées

semblent avoir été conservés sur des tablettes chez les familles

dirigeantes[2]. À cette époque, la pratique

semble avoir été générale autour de la Méditerranée. Lorsque

l’ouvrage avait une importance réelle, on se servait de cuivre ou de

bronze ou même de métal plus précieux au lieu des tablettes ordinaires

de bois, de plomb ou d’argile. Une des découvertes les plus récentes

de ce genre en Palestine est « une plaque de cuivre ou de bronze »

en hébreu, datant du douzième siècle av. J.-C., contenant un message «

de caractère tout à fait séculier et profane, mais « qui dut paraître

suffisamment important pour être gravé sur cette matière durable

quoique ‘peu pratique’ qu’est le métal[3] ». On tenait sur des

plaques d’argent les documents plus précieux comme le célèbre traité

de 1287 entre les rois d’Égypte et les Hittites, et le document royal

des actes de Darius méritait rien moins que l’or, et a fait l’objet

d’une attention considérable de la part des auteurs mormons. Les mystérieux

textes en « égyptien réformé » de Byblos sont sur des plaques de

bronze et la Chronique démotique d’Égypte était tenue, à

l’origine, sur des plaques. Il y a dans Idrisi (1226 apr. J.-C.) un récit

intéressant sur l’ouverture de la tombe de Mykérinos dans la troisième

des trois grandes pyramides. L’auteur rapporte que tout ce que l’on

trouva dans la tombe, ce fut un sarcophage bleu contenant « les restes décomposés

d’un homme, mais pas de trésor, sauf quelques tablettes d’or,

couvertes de caractères dans une langue que personne ne pouvait

comprendre ». Les tablettes furent utilisées pour payer les ouvriers et

l’or qui s’y trouvait valait à peu près deux cents dollars[4].

Nous laissons au lecteur le soin d’imaginer ce qui pouvait être écrit

sur ces plaques d’or qu’un des plus grands des pharaons considérait

apparemment comme le plus grand trésor avec lequel on pouvait

l’enterrer.

Une lumière nouvelle et peut-être significative

concernant les documents sur plaques nous parvient d’une source

inattendue. Récemment un grand nombre de plaques d’or, écrites, perforées

et reliées les unes aux autres par des anneaux de métal sont apparues en

Inde. Nous pouvons prendre comme typiques (sauf qu’elles sont plus étroites

que la plupart) les plaques de Kesarbeda : « l’ensemble se compose

de trois plaques de cuivre reliées par un anneau de cuivre... La circonférence

et le diamètre de l’anneau sont respectivement d’environ vingt centimètres

et cinq centimètres... Les plaques mesurent à peu près vingt centimètres

de long et un demi-centimètre de large chacune. Les coins sont

arrondis... les plaques contiennent à leur droite un trou ayant un diamètre

d’un demi-centimètre pour l’anneau. » Toutes les plaques sont

écrites des deux côtés[5]. La date de ces plaques est

d’environ 324 apr. J.-C. Le contenu, une charte de royauté, donne les

conditions dans lesquelles le pays sera gouverné.

Plus à l’est, mais toujours dans la sphère de la

culture indienne, des plaques écrites du même genre, mais que l’on ne

peut plus lire, sont transmises « de père en fils » comme

talismans anciens d’origine surnaturelle[6],

montrant comment l’idée d’autorité et de caractère sacré reste

attachée aux plaques longtemps après que les hommes ont perdu la capacité

de les lire. Chez les Karens, une plaque de ce genre, formée de deux

sortes de plaques soudées l’une à l’autre, dos à dos, l’une de

cuivre et l’autre apparemment d’or, était en réalité « le talisman

par lequel le chef détenait son pouvoir sur le peuple[7] »,

ce qui signifie que le droit de gouverner le pays dépendait de la

possession de ces plaques, probablement parce qu’en réalité ces

plaques étaient à l’origine une charte royale.

Bien sûr, l’Inde semble très éloignée du monde

culturel de Léhi, et pourtant l’écriture ancienne et moderne de la région

dérivait en réalité des formes araméenne et phénicienne, tirées en

fin de compte de l’égyptien[8].

Puisque l’écriture la plus ancienne connue en Inde (sans compter les

inscriptions préhistoriques de Mohenjo-Daro, etc.) est celle que l’on

trouve sur les plaques, il est au moins probable que l’écriture et les

plaques furent introduites en même temps, et que les gens qui

introduisirent les lettres sémitiques dans la région tenaient leurs

documents sur des plaques rattachées par des anneaux, la forme étant

conservée par les Indiens eux-mêmes dans leurs documents les plus

anciens et les plus sacrés. Le cas des Karens est particulièrement intéressant

parce que ces gens ont montré des affinités culturelles si étonnantes

avec les Juifs que certains observateurs ont même prétendu qu’ils étaient

d’origine juive[9]. S’il en est ainsi, leur

histoire a pu comporter plus d’un parallèle avec celle de Léhi.

Beaucoup de chapitres de la diaspora doivent encore être écrits. Mais ce

que nous voulons faire ressortir ici, c’est que l’on commence à se

rendre compte que la connaissance et l’utilisation des plaques de métal

pour enregistrer des documents importants était une pratique généralisée

dans tout le monde antique. Il ne faudra plus beaucoup de temps pour que

les homme oublient que, du temps de Joseph Smith, le prophète a été

tourné en dérision et ridiculisé plus pour sa description des plaques

que pour toute autre chose.

Néphi

fut très impressionné par l’épée de Laban: « Sa poignée était

d’or pur et son exécution était extrêmement fine, et... sa lame était

de l’acier le plus précieux » ("1 Néphi 4:9). Des épées et des poignards cérémoniels de ce genre

avec des poignées d’or finement ciselé ont été communs au Proche

Orient pendant tous les temps historiques. Beaucoup d’échantillons d’Égypte

et de Babylonie reposent dans nos musées[10], mais il n’en est aucun

qui soit plus célèbre ni plus beau que le splendide poignard d’argent

à la poignée en or pur et du travail le plus fin que l’on a trouvé

sur la personne du jeune roi Toutankhamon[11].

On a même suggéré que ce poignard était l’un des deux qui avaient été

envoyés, bien des années auparavant, par le roi Dushratta de Mitanni au

Pharaon régnant de l’époque comme le plus royal des dons et décrits

dans un document contemporain comme ayant des poignées d’or et des

lames d’acier[12]. Le terme de Néphi « acier

précieux » est intéressant, car de son temps, l’acier réel était

beaucoup plus précieux que l’or, étant sans doute fait de sidérolithe

et de qualité supérieure. Les célèbres lames de Damas, le meilleur

acier que le monde ait jamais vu, étaient toujours, selon Jacob, en sidérolithe

– indication d’une origine très ancienne[13].

Même dans la Palestine moderne, les épées et les poignards ont été «

surtout de fabrication damascène ou égyptienne[14]

». Aujourd’hui encore, on ne voit jamais de prince arabe en vêtement

national sans son « khanjar », le long poignard recourbé en acier de

Damas avec sa splendide poignée d’or. Ces armes cérémonielles sont

souvent des bijoux de famille d’une grande antiquité et d’une immense

valeur. Ainsi donc, à n’importe quelle époque entre la période

d’Amarna (quinzième siècle av. J.-C.) jusqu’à l’époque actuelle,

l’étiquette de l’Orient aristocratique exigeait que Laban portât une

arme semblable à celle que décrit Néphi.

La fin du désert

Dans les

voyages à travers le désert, nous disent les experts, tous les jours –

et c’est ce qui est déprimant – se ressemblent. Pendant des milliers

d’années, le langage du désert est demeuré virtuellement inchangé,

employant les mêmes mots et les mêmes expressions, sans altération, de

siècle en siècle, parce que les choses qu’ils décrivent n’ont

jamais changé. C’est tout à fait à bon droit que Margoliouth utilise

l’épopée des Bani Hilal pour illustrer les migrations des enfants

d’Israël, des milliers d’années avant eux : « Ils n’émigrent pas

au petit bonheur... » mais se font précéder par des éclaireurs et

avant de prendre une quelconque décision, ils prennent grand soin de découvrir

la volonté du ciel par « divers présages et augures ». Ceci vaut

parfaitement pour le peuple de Léhi, dont les jeunes gens partent

constamment en éclaireurs et à la chasse. Quant à apprendre la volonté

du ciel, pas de meilleur instrument que le merveilleux Liahona. Le nom

suggère tant d’interprétations hébraïques et égyptiennes possibles

(c’est, par interprétation, « un compas » Alma 37:18), que toutes les

explications sont bonnes et cela ne nous concerne pas ici, puisque, en

tant que chose miraculeuse, il n’a pas de parallèle dans la vie de tous

les jours. D’autre part, on peut facilement trouver un parallèle de ce

genre au commentaire de Néphi sur la manière merveilleuse dont les

femmes semblaient prospérer malgré le dur mode de vie bédouin (1 Néphi

17:2), car ce phénomène a toujours impressionné les visiteurs chez les

Arabes, où, dit Burton, « entre les extrémités de la férocité et de

la sensibilité, le sexe faible, remédiant à sa grande lacune, la force,

s’élève par le courage, physique aussi bien que moral[15] ».

Néphi n’a

aucune raison de nous donner, dans son histoire extrêmement abrégée, un

récit au jour le jour d’un voyage long et monotone dans le sable ; il

nous a donné, comme nous l’avons vu, une idée générale claire de la

mauvaise humeur, de l’épuisement et du danger qui constituent

l’histoire commune des voyages dans le désert et il n’y a pas

grand-chose à dire de plus que cela.

Mais il ne peut cacher l’excitation et la joie de voir la fin du

voyage.

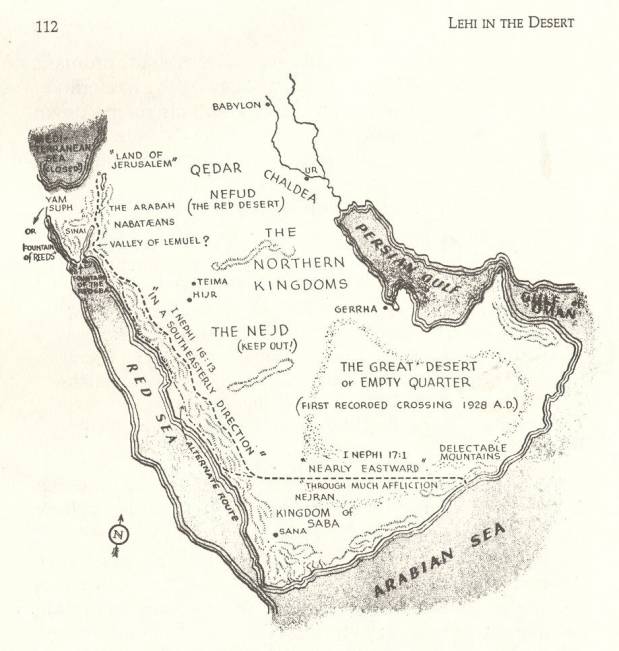

Après avoir parcouru une énorme distance

dans une direction sud-sud-est ("1

Néphi 16:13, "33), le groupe bifurqua pratiquement en direction de

l’est, à travers le pire de tous les déserts, où ils « [souffrirent]

beaucoup d’afflictions », pour arriver dans un état d’épuisement

presque total à un paradis tout à fait inattendu au bord de la mer. Il y

a un paradis de ce genre dans les montagnes Qara sur la côte méridionale

de l’Arabie. Pour y arriver en se dirigeant « presque dans la

direction de l’est » ("1 Néphi

17:1) à partir de la côte de la mer Rouge, il

faudrait tourner vers l’est au dix-neuvième parallèle. Dans l’Improvement

Era de septembre 1951, l’auteur a publié une carte dans laquelle il

se souciait principalement de faire arriver Léhi à la mer dans le

secteur forestier de l’Hadramaout et aucune autre considération ne

dictait son dessin de la carte. Il avait sottement oublié le fait que le

Dr John A. Widtsoe avait publié dans l’Era, quelques mois

auparavant, ce qui se dit être, et est probablement, une authentique « révélation

à Joseph le voyant », dans laquelle il est dit que la compagnie de Léhi

« voyagea presque vers le sud-sud-est jusqu’au moment où elle arriva

au dix-neuvième degré de latitude nord ; puis presque vers l’est

jusqu’à la mer d’Oman »[16].

Par une coïncidence intéressante, l’itinéraire marqué sur la carte

de l’auteur tournait vers l’est exactement au dix-neuvième parallèle.

Cette correspondance des données venant de deux sources tout à fait différentes

est une forte indication que les deux sont correctes. Le seul autre itinéraire

possible aurait été le long de la côte occidentale de la mer

Rouge depuis le canal de Néchao, et avec un tel itinéraire, on ne peut

tourner vers l’est avant d’avoir dépassé le dixième parallèle, et

alors ce n’est pas la mer d’Oman que l’on trouve, mais l’océan

Indien. Parallèlement à cela, il faut remplir certaines autres

conditions rigoureuses qui ne se vérifient que sur la côte sud de

l’Arabie.

À propos des

monts Qara, qui se trouvent dans ce secteur limité de la côte méridionale

de l’Arabie que Léhi a forcément dû atteindre s’il a tourné vers

l’est au dix-neuvième parallèle, Bertram Thomas, un des rares Européens

qui les ait jamais vues, écrit :

« Quel

endroit merveilleux ! Des montagnes de neuf cents mètres de haut dominant

un océan tropical, leurs pentes tournées vers la mer, veloutées d’une

jungle ondoyante, le dessus parfumé de prairies jaunes vallonnées,

au-delà desquelles les montagnes s’inclinent vers le nord jusqu’à

une steppe de grès rouge... Grande fut ma joie lorsqu’en 1928 je débouchai

sur tout cela à la sortie des déserts arides des régions frontalières

du sud[17]. »

Le capitaine

Thomas (que Lowell Thomas appelle « le plus grand explorateur vivant »)

décrit ensuite les buissons aromatiques de l’endroit, les vallées boisées,

« Ie bord brumeux de la mer lointaine dressé au-delà des montagnes qui

dévalent vers elle », et l’admirable beauté des « scènes sylvestres

» qui se présentaient à la vue tandis qu’il traversait les forêts

luxuriantes vers la mer[18].

Comparez ceci

à la description de Néphi :

Et nous arrivâmes au pays que nous appelâmes Abondance à cause de la grande quantité de ses fruits et aussi de son miel sauvage... et nous vîmes la mer... et en dépit du fait que nous avions souffert beaucoup d’afflictions et beaucoup de difficultés, oui, tellement que nous ne pouvons les écrire toutes, nous fûmes extrêmement réjouis lorsque nous arrivâmes au bord de la mer; et nous appelâmes l’endroit Abondance, à cause de la grande quantité de ses fruits... et... la voix du Seigneur me parvint, disant: Lève-toi et rends-toi sur la montagne... (1 Néphi 17:5-7).

C’est virtuellement

la même scène: les montagnes, les riches forêts avec du bois de

charpente pour les bateaux, la prairie jaune ondoyante, paradis des

abeilles, le spectacle de la mer au-delà, et surtout le joyeux

soulagement au moment de sortir soudain de la « steppe de grès rouge »,

un des pires déserts de la terre. Thomas ne s’intéressait bien sûr

pas à trouver du miel, mais pour ceux qui doivent vivre en permanence

dans le désert, il n’est pas de plus grand trésor que de trouver du

miel, comme le montre bien un grand nombre de racines et de dérivés dans

le vocabulaire arabe[19]. Une description à peu près

semblable pourrait convenir aux montagnes d’Oman plus loin à l’est,

situées au vingt-cinquième parallèle, dont la découverte fut une

grande surprise en 1838[20]. Lorsqu’en 1843 Von Wrede

fit une description enthousiaste des montagnes de l’Hadramaout

auxquelles parvint Léhi, le grand Von Humboldt, et bien sûr après lui

le monde savant tout entier, refusa tout simplement de le croire[21].

Les délicieuses montagnes de Thomas étaient inconnues en Occident

jusqu’à il y a moins de vingt-cinq ans. Bien que « Ies côtes méridionales

d’Arabie aient des ports admirables », elles ne semblent pas avoir été

utilisées, à quelques exceptions possibles près, avant une époque fort

postérieure au temps du Christ[22].

Quand on

regarde le groupe épuisé de Léhi descendre vers les plaisantes vallées

jusqu’à la mer, on est poussé à se dire qu’il a fait un chemin

immense rien que pour construire un bateau. Que le lecteur propose donc un

autre itinéraire. Le meilleur guide sur l’Arabie, à l’époque où le

Livre de Mormon a été écrit, imaginait des forêts et des lacs au

centre de la péninsule, tout en insistant sur le fait que la région côtière

tout entière était « un mur de pierres... aussi nu et désert que

possible; pas un brin d’herbe, pas la moindre tache de verdure » à

trouver[23].

Le Livre de Mormon inverse l’image et nous montre Léhi évitant le cœur

du continent pour découvrir les régions boisées et souriantes de la côte

méridionale. En quel autre endroit aurait-il pu trouver son bois de

charpente sur toute la côte de l’Arabie ? « Il est tout à fait probable,

écrit une autorité moderne, que Salomon dut transporter ses bateaux, ou

le matériel pour les construire, depuis la Méditerranée, car où, sur

les rives de la mer Rouge, pouvait-on trouver du bois de charpente pour

construire des bateaux ?[24] ».

Et par quel

autre itinéraire Léhi aurait-il pu atteindre son heureux rivage ? Au

nord, c’était le territoire ennemi, la Méditerranée était un monde

de ports fermés et de mers fermées, aussi dangereux que du temps de

Wenamon, qui était constamment arrêté par des ennemis et des pirates ;

les déserts à l’est de Jérusalem foisonnaient de tribus hostiles et

sur pied de guerre ; le nord et le centre de l’Arabie étaient les

lieux classiques de pâturage et de combat des Arabes, et à ce point

sillonnés de routes marchandes du temps de Ptolémée « qu’il ne

semble pas rester grand-chose du désert inaccessible… ‘d’une manière

générale Ptolémée ne connaît pas de désert’[25] ».

L’Égypte

n’offrait pas de refuge à quelqu’un que le parti pro-égyptien considérait

comme ennemi. Un seul chemin était libre, le plus dur et le plus sauvage,

à travers les montagnes qui bordent la mer Rouge et puis vers l’est en

traversant l’extension occidentale du terrible « quartier vide » où

le groupe connut tant d’afflictions. Il fallait qu’ils bifurquent vers

l’est quand ils le firent parce que tout le coin sud-ouest de la péninsule

était occupé par le royaume des Sabéens, l’état qui fut probablement

le plus fort, le plus riche et le plus densément peuplé que l’Arabie

ait jamais connu.

Ainsi donc,

aussi long et pénible qu’il fût, l’itinéraire de Léhi se révèle

avoir été en réalité le plus court et le plus sûr, sinon le seul

qu’il aurait pu prendre. C’est sur le rivage de la mer d’Oman que se

termine à proprement parler l’histoire de Léhi dans le Désert. Bien

que ceci n’ait été qu’une narration préliminaire, nous en avons dit

assez pour justifier certaines réflexions en guise de résumé.

Léhi à la

barre des témoins

Nous ne nous

sommes jamais beaucoup intéressé à « prouver » le Livre de Mormon;

pour nous, sa provenance divine a toujours été un article de foi et ses

aspects historiques sont de loin la chose la moins importante chez

lui. Mais « Ie monde » prétend que c’est un faux grossier et stupide,

une falsification éhontée commise par un paysan ignorant qui pouvait à

peine écrire son nom. Il a proféré l’accusation, qu’il la prouve.

Ce devrait être très facile s’il a raison, il suffirait simplement de

feuilleter quelques pages et de mettre le doigt sur d’innombrables

erreurs, puisque l’accusé s’est clairement engagé et n’a pas lésiné

sur les détails. La nature du document qu’il affirme traduire est si

singulière, et les conditions que le document doit remplir sont si spécifiques

et si astreignantes, que son auteur doit certainement être reconnu

coupable au premier coup d’œil s’il ment. D’autre part, si son écrit

montre la moindre tendance à se conformer aux conditions spéciales

prescrites, ses critiques devront donner pas mal d’explications, et

s’il montre une tendance constante à se conformer à ces

conditions difficiles, ses critiques feront faillite. Nous croyons que

cette petite étude, aussi provisoire et limitée qu’elle soit, indique

néanmoins, au-delà de tout doute raisonnable, une tendance de ce genre.

Qu’avons-nous

prouvé ? Simplement que tout ce que le livre de 1 Néphi dit s’être réellement

produit a pu arriver. Non pas que c’est arrivé :

Prouver cela n’est ni nécessaire ni possible. Les événements uniques

de l’histoire ne peuvent jamais être reconstitués avec certitude; mais

les événements caractéristiques apparentés: us et coutumes, rituels,

etc., des choses qui arrivent non pas une seule fois, mais maintes et

maintes fois dans des contextes bien connus, peuvent être l’objet

d’une certitude presque absolue. C’est par conséquent eux, et non pas

les événements particuliers, qui sont les choses les plus difficiles à

contrefaire; quand on veut vérifier

les faux et identifier les documents, c’est bien le contexte général

qui est de première importance. Ce principe est bien illustré dans la

critique de Palgrave par Cheesman.

Bien que les descriptions de Hufhuf par Palgrave soient si remplies d’

« inexactitudes pures et simples » et « d’indiscrétions flagrantes

» qu’elles paraissent être de parfaites inventions, et bien que la

carte que fait Palgrave de Hufhuf soit si pleine d’inexactitudes qu’il

n’a même pas pu l’orienter, Cheesman n’en conclut pas moins que «

Ia description que fait Palgrave de Hufhuf, de ses jardins, de ses

arcades, de ses industries et de son peuple... n’aurait pu être composée

que par un témoin oculaire ». En dépit de toutes ses imperfections,

l’ensemble du tableau présente des objets qui n’auraient pas été

mentionnés s’ils n’avaient pas été vus. « Il n’est que trop

facile, écrit le même auteur, aussi soigneux que l’on soit, de tomber

dans de petites inexactitudes, quand on s’efforce de mettre de la

couleur dans la description que l’on fait d’un pays, et il est encore

plus facile, je m’en suis aperçu, de venir après et de faire remarquer

les erreurs d’un prédécesseur[26].

» Voilà un puissant argument en faveur du récit sobre et détaillé de

Néphi, dont nous pourrions pardonner les erreurs de détail si nous

pouvions les découvrir. En parlant de Léhi dans le Désert, nous avons,

pour ainsi dire, amené le vieux patriarche à la barre comme témoin dans

le procès de Joseph Smith contre le Monde. Smith a été accusé (et

comment!) de pratiques frauduleuses, et Léhi est témoin pour la défense.

Il affirme avoir passé des années dans certaines parties du

Proche-Orient il y a environ 2550 ans. Dit-il la vérité ?

Des générations

d’accusateurs astucieux et décidés n’ont pas pu ébranler le témoignage

de Léhi ni le surprendre en flagrant délit de contradiction avec lui-même.

Cela devrait suffire à satisfaire les gens les plus critiques. Mais voici

que de l’Orient viennent de nouveaux témoins: le capitaine Hoshaiah de

Lakish, une armée d’explorateurs bronzés, revenus des déserts de Léhi

pour nous dire comment y est la vie, les anciens poètes des Arabes, des

caisses et des caisses de pièces à conviction de A à Z, des sceaux, des

inscriptions, des lettres, des débris de poteries venus de la propre

patrie de Léhi. Qui aurait jamais pensé que Léhi serait un jour

confronté avec des témoins oculaires des scènes mêmes qu’il prétend

avoir vues ? À la lumière de toutes ces nouvelles preuves, la défense

demande que l’on ouvre à nouveau le procès.

C’est ainsi

que Léhi et les nouveaux témoins sont examinés contradictoirement et

leurs réponses comparées. Les questions pleuvent dru : Comment vous

appelez-vous ? Ne savez-vous pas qu’il n’y a pas de nom de personne

comme cela ? (On présente un tesson datant de l’époque de Léhi

portant le nom Léhi, qui n’est pas rare.) Où habitiez-vous à

l’époque ? Qu’entendez-vous par « pays de Jérusalem » ? Vous ne

voulez pas dire la ville ? (La

défense montre une vieille lettre montrant que le territoire entourant la

ville était appelé pays de Jérusalem.) Qui gouvernait Jérusalem ? Quel

genre d’hommes étaient-ils? Qu’avez-vous fait pour vous les mettre à

dos ? Où avez-vous été chercher cette grande richesse dont parle votre

fils ? Par quel hasard avez-vous appris l’égyptien – n’était-ce

pas un gaspillage de temps ? Pourquoi n’avez-vous pas appris le

babylonien, langue bien plus proche de la vôtre ? Pourquoi se

chamaillait-on dans votre famille ? J’ai toute une liste de noms ici,

votre soi-disant famille et vos descendants. Attendez-vous du tribunal

qu’il croie qu’ils sont authentiques ? Si c’est une liste

authentique, pourquoi ne contient-elle pas de noms en Baal ? Vous dites

que vous avez eu des songes: à quel sujet ? Une rivière ? Quel genre de

rivière ? Qu’est-ce que cet étrange « brouillard de ténèbres »

? Avez-vous jamais rien vu de semblable lorsque vous étiez éveillé ? (Des dizaines de témoins

attestent.) Ne pensez-vous

pas qu’un rêve est un prétexte bien mince pour quitter votre maison et

votre pays ? Dans quelle direction vous êtes-vous enfui? Comment

pouviez-vous constituer une grosse caravane sans être appréhendé ?

Qu’avez-vous emporté ? Comment avez-vous voyagé – à pied ? Comment

avez vous fait pour survivre avec des femmes et des enfants dans un

terrible désert ? Comment avez-vous fait pour ne pas être massacrés par

des razzieurs ? Ne savez-vous pas que ce désert était très

dangereux ? Que mangiez-vous

? Marchiez-vous constamment ? Lorsque vous campiez, quelle était la première

chose que vous faisiez ? Quel genre d’autel ? Quel genre de gibier

chassiez-vous ? Où ? Comment ? Qui s’occupait de la chasse ? Votre fils

a fait un arc, dites-vous: où, dans l’Arabie désertique, pouvait-il

trouver du bois pour en faire un ? Quel droit aviez-vous de vous en aller

donner des noms nouveaux aux lieux ? Pensez-vous qu’une personne sensée

donnerait à une rivière et à sa vallée des noms différents ?

(Rugissement de protestation de la part des Arabes de l’auditoire). Qui

a jamais qualifié la mer Rouge de source ? Ne savez-vous pas qu’il

n’y a pas de rivières en Arabie ? Ce petit discours que vous avez fait

à vos fils au bord de la rivière – est-ce que vous n’en faites pas

un peu trop ? (Nouvelles protestations de la part des Bédouins.) Ne

pensez-vous pas que c’est plutôt ridicule de dire d’une vallée

qu’elle est « ferme et constante » ? Où vos fils ont ils logé

lorsqu’ils sont retournés à Jérusalem ? Et cette caverne ? Les

plaques de métal ne sont-elles pas un support d’écriture plutôt peu

maniable pour y inscrire des textes ? Cinquante hommes ne sont-ils pas une

garnison ridiculement petite pour une ville comme Jérusalem ? Vous décrivez

des réunions nocturnes entre les Anciens et le commandant : Ne

serait-il pas beaucoup plus sensé de tenir les réunions en plein jour ?

Vous voulez faire croire à la cour que vous avez réellement emmené du

blé avec vous dans ce long et épuisant voyage ? Essayez-vous de dire au

tribunal que vous avez trouvé un paradis à l’extrémité méridionale

du pays le plus désolé de la terre ?

Etc. etc. Le

lecteur peut en ajouter à volonté à cette liste de questions pénétrantes

– notre étude indique plus d’une centaine de possibilités, la

plupart étant des questions auxquelles personne sur la terre

n’aurait pu répondre correctement il y a cent vingt ans. L’auteur de

1 Néphi se trouvait en face de cent problèmes délicatement interdépendants,

d’une difficulté extrême. La probabilité de tomber juste par le fait

du hasard est assez mince, mais les chances de rééditer cet exploit une

centaine de fois à un rythme rapide sont infimes. Le monde dans lequel Léhi

errait était pour l’Occidental de 1830 un bourbier mouvant sans la

moindre trace visible d’entroit où prendre pied, perdu dans un

brouillard impénétrable; les meilleurs spécialistes de la Bible étaient

terriblement mal renseignés même sur la Palestine. L’étude

scientifique de la Terre Sainte a commencé avec Edward Robinson en 1838,

et pourtant quarante ans plus tard, une grande autorité écrivait : « Il

y a peu de pays où l’on voyage plus qu’en Palestine; et il y en a peu

dont on connaisse moins les us et coutumes de la population...[27] »

Dix ans plus tard, le Palestine Exploration Fund faisait cette déclaration

officielle : « On ne connaît pour ainsi dire rien de précis sur le désert

de l’Errance[28]. » La Bible elle-même,

au lieu de résoudre les problèmes, est, selon Palmer, la cause

principale des « grandes divergences » que l’on trouve dans les

rapports des observateurs[29]. L’exemble classique en

est le Kadesh Barnea du Dr H. Clay Turnbull, recommandé par de

grandes autorités en 1884 comme étant l’ouvrage classique sur le désert

du sud et « accepté par les géographes bibliques comme étant

l’autorité sur la région », et ce jusqu’à nos jours, lorsque

Woolley et Lawrence explorèrent la région et découvrirent que ce guide

infaillible était simplement « de la fantaisie »[30]. Quant au travail de

Clarke sur la même région, publié un an après celui de Turnbull, les mêmes

critiques se contentent de faire cette réflexion: « Sans commentaires »[31].

Dès 1935, le colonel Newcombe pouvait écrire: « J’avais plusieurs

livres au sujet des Errances, mais presque tous avaient été écrits par

des visiteurs idéalistes mais très inexpérimentés… La plupart de ces

livres étaient tout à fait à côté de la vérité par manque de

connaissance du pays ou de compréhension de l’esprit bédouin. Chacun

semblait exagérer grossièrement sa petite théorie aux dépens de celles

des autres[32].» Que l’on ne croie donc

pas que l’accès à la Bible aurait facilité la tâche de composition

de l’histoire de Léhi – cela n’aurait fait que compliquer les

choses. Cependant nous voyons que notre guide est confiant et avance avec

assurance, ne revenant jamais sur ses pas pour changer d’itinéraire,

n’hésitant jamais un instant ni ne cherchant refuge dans des paroles

vagues qui n’engagent à rien, ne demandant jamais à être excusé ni

ayant recours au vieux truc qui consiste à demander à être compris

uniquement dans un sens « religieux », ne se cachant jamais derrière un

écran de fumée et ne devenant pas consciemment ou inconsciemment confus

ou compliqué.

Quelques contrôles simples

Le présent

traitement de l’histoire de Léhi laisse beaucoup à désirer (nous

pouvons, nous, nous permettre de demander l’indulgence du lecteur pour

avoir utilisé le terme Juif trop libéralement ou nous être engagés

dans des suppositions assez fumeuses sur le langage), mais si une fraction

seulement de nos informations a

été bonne, il est impossible d’expliquer 1 Néphi en disant que

c’est une simple coïncidence. Pour illustrer ceci, que le lecteur fasse

un essai tout simple. Qu’il se mette à écrire l’histoire de la vie,

disons au Tibet au milieu du Xle siècle ap. J.-C. Qu’il bâtisse entièrement

son histoire sur la base de ce que le hasard veut qu’il sache à ce

moment précis sur le Tibet au onzième siècle – cela représentera

assez bien ce que l’on savait de l’Arabie ancienne en 1830, c’est-à-dire

que l’endroit existait et qu’il était très mystérieux et

romantique. En composant votre fantaisie tibétaine, vous jouirez d’un

grand avantage : étant donné que la toile est entièrement vide,

libre à vous de la remplir de tout ce qui vous vient à l’idée. Vous

ne devriez donc pas avoir beaucoup de difficulté à « démarrer

votre récit en douceur », chose qui, de l’avis de Mrs. Brodie [un des

principaux écrivains anti-mormons (N. d. T.)], était le seul obstacle

que devait surmonter l’auteur du Livre de Mormon. Mais il y aura

d’autres obstacles, car dans votre chronique sur l’ancien Tibet, nous

devons insister pour que vous observiez scrupuleusement un certain nombre

de conditions ennuyeuses : (1) Vous ne devez jamais dire quelque

chose d’absurde, d’impossible ou de contradictoire; (2) une fois que

vous avez terminé, vous ne devez pas faire de changement dans le texte

– la première édition doit rester définitive; (3) vous devez affirmer

que votre « récit en douceur » n’est pas un roman mais une

histoire vraie, que dis-je, sacrée; (4) vous devez inviter les

orientalistes les plus capables à examiner le texte avec soin, et vous

efforcer diligemment de faire en sorte que votre livre tombe entre les

mains des personnes qui désirent le plus vivement en dévoiler tous les défauts

et qui sont les plus compétentes pour le faire. « L’auteur » du Livre

de Mormon observe scrupuleusement toutes ces règles terrifiantes.

Dans votre épopée

tibétaine, vous pourriez de temps en temps, par un heureux hasard, dire

quelque chose de correct, mais ne vous y attendez pas. Vous pouvez vous

consoler en prenant un bon roman historique traitant du monde antique et y

marquer au crayon rouge tous les anachronismes, toutes les incongruités

et toutes les inexactitudes du livre. Le résultat sera du carnage, mais

soyez miséricordieux ! Pour vous rendre compte des difficultés que doit

affronter l’historien créatif, il suffit de contempler les laborieuses

productions des derniers critiques du Livre de Mormon. Il n’a été que

trop facile au présent auteur, à qui il manque l’avantage injuste

d’avoir de l’esprit ou de l’érudition, de montrer en quoi Mrs

Brodie, en composant l’histoire d’événements qui ne remontent qu’à

cent ans, se contredit à maintes et maintes reprises[33].

Un Victor Hugo

ou un Anatole France peuvent raconter une histoire convaincante

lorsqu’ils sont proches de leur pays et de leur temps, mais qu’un

auteur, même le plus savant, retourne en arrière d’un ou de deux millénaires

et de quelques milliers de kilomètres autour du globe, et voilà qu’il

se trouve sur un terrain glissant auquel il ne peut échapper qu’en

ayant recours aux ailes de l’imagination. Ce ne sont pas tellement les détails

particuliers, mais plutôt le cadre et l’atmosphère générale de leurs

histoires qui obligent Messieurs White et Douglas à faire un clin

d’oeil entendu et à nous dire que tout est pour rire. N’importe quel

manuel sur l’antiquité grecque ou romaine peut fournir à un auteur

tous les détails précis qu’il lui est possible d’utiliser, mais

aucun écrivain n’a encore réussi à intégrer une masse de ce genre

d’information dans un ensemble simple, naturel et sans faille. Thornton

Wilder et Naomi Mitchison évitent très bien les pièges de la

reconstitution historique en se concentrant sur des choses aussi indépendantes

du temps que les montagnes, les mers et les émotions humaines et rendent

ainsi leurs histoires convaincantes. Mais Néphi ne jouit pas de ce luxe

ou de ces immunités artistiques: c’est de l’histoire qu’il écrit,

et il donne ses informations dans un discours tellement simple, fluide et

naturel que le lecteur passe facilement à côté de la grande quantité

de détails qui sont imbriqués dans cette forme naturelle et sans

complexité. Quel auteur de fiction historique s’est jamais approché, même

de loin, de pareil exploit ?

Mais

n’avons-nous pas été décidément partial dans notre traitement de Léhi

? Bien sûr que si. Nous sommes l’avocat de la défense. Nos témoins,

c’est nous qui les avons tous choisis, mais nul ne peut nier qu’ils

soient compétents et sans préjugés. Nous avons invité l’accusation

à les examiner. Jusqu’à maintenant elle ne l’a pas encore fait, mais

au lieu de cela a introduit ses propres témoins à la cour, des

intellectuels modernes qui peuvent nous dire très exactement ce que pensait

l’accusé lorsqu’il a écrit le Livre de Mormon. Ces preuves-là

n’en sont pas du tout – c’est de la mauvaise science, de la mauvaise

histoire et même du mauvais reportage journalistique et serait rejeté

par n’importe quel tribunal du pays. Mais cela pourrait impressionner le

jury à moitié instruit, et c’est là son but. La meilleure manière

pour nous d’expliquer la nouvelle tendance qui se manifeste dans la

critique du Livre de Mormon, c’est d’utiliser une petite parabole.

Un jeune homme

prétendit un jour avoir trouvé, tandis qu’il labourait, un gros

diamant dans son champ. Il exposa gratuitement la pierre au public et tout

le monde prit parti. Un psychologue montra, en citant certains cas célèbres,

que le jeune homme souffrait d’une forme bien connue de psychose. Un

historien montra que d’autres hommes ont également affirmé avoir trouvé

des diamants dans des champs et s’étaient trompés. Un géologue prouva

qu’il n’y avait pas de diamant dans la région, mais seulement du

quartz: le jeune homme avait été trompé par un morceau de quartz.

Lorsqu’on lui demanda d’examiner la pierre elle-même, le géologue

refusa avec un sourire las et tolérant et en secouant gentiment la tête.

Un professeur d’anglais montra que le jeune homme, en décrivant sa

pierre, utilisait exactement le même langage que celui utilisé par

d’autres personnes décrivant des diamants non taillés. Il utilisait

donc simplement le langage courant de son époque. Un sociologue montra

que trois seulement sur cent soixante-dix-sept employés de fleuristes

dans quatre grandes villes croyaient que la pierre était authentique. Un

ecclésiastique écrivit un livre pour montrer que ce n’était pas le

jeune homme mais quelqu’un d’autre qui avait trouvé la pierre.

Finalement un

bijoutier indigent du nom de Snite fit remarquer que puisqu’on avait

encore accès à la pierre pour l’examiner, la réponse à la question

de savoir si c’était un diamant ou pas n’avait absolument rien à

voir avec la personne qui l’avait trouvée ou avec le fait qu’elle était

honnête ou saine d’esprit ou que quelqu’un la croyait ou qu’elle était

capable de faire la distinction entre un diamant et une brique ou qu’on

n’avait jamais trouvé de diamant dans les champs ou que des gens

avaient déjà été trompés par du quartz ou du verre, mais qu’on

devait y répondre simplement et uniquement en faisant subir à la pierre

certains tests bien connus pour les diamants. On fit venir des experts en

diamant. Certains le proclamèrent authentique. Les autres plaisantèrent

nerveusement et déclarèrent qu’ils ne se voyaient pas mettre leur

dignité et leur réputation en danger en faisant semblant de prendre la

chose trop au sérieux. Pour cacher la mauvaise impression ainsi donnée,

certains proposèrent la théorie que la pierre était en réalité un

diamant synthétique, très adroitement fait, mais un faux quand même.

L’objection à cela c’est que la production d’un bon diamant synthétique,

il y a cent vingt ans, aurait été un fait encore plus remarquable que la

découverte d’un diamant réel.

La morale de

cette histoire est que le témoignage rendu par l’accusation, si savant

soit-il, a été jusqu’à maintenant entièrement à côté de la

question et négligeable. Inutile d’observer qu’il est également

incompétent, puisqu’il vise surtout à la controverse et est basé entièrement

sur les conclusions des témoins, lesquels ont d’autre part déjà décidé,

pour d’autres raisons, que l’accusé est coupable.

Autre chose:

L’accusation doit apporter la preuve absolue de sa thèse; il ne suffit

pas de montrer, même si elle le pouvait, qu’il y a des erreurs dans le

Livre de Mormon, car tous les humains en commettent ; ce qu’elle

doit expliquer, c’est comment « I’auteur » du livre est arrivé

à tomber juste aussi souvent. Quelque quatre-vingts années de recherches

zélées de la part du Palestine Exploration Fund n’ont pour ainsi dire

rien apporté pour prouver l’Exode; aujourd’hui encore, « de

l’histoire de... Saül, David, Salomon ou même de leur existence, il

n’y a absolument aucune trace en dehors de la Palestine ». Et pourtant

ce manque de preuves ne réfute en rien la Bible. Nous n’aurions pas été

désappointés ou surpris de trouver tous les documents complètement

silencieux sur ce qui a trait au Livre de Mormon; et cependant ils ont été

très loin de l’être. Si un homme commet une erreur lorsqu’il résout

un problème très complexe de mathématiques, cela ne prouve rien quant

à ses capacités de mathématicien, car les plus grands commettent des bévues.

Mais s’il montre une solution correcte au problème, il est impossible

d’expliquer son succès en disant que c’est un accident, et nous

devons le tenir, quel qu’il soit, pour un mathématicien authentique; il

en va de même de l’auteur de 1 Néphi : Si nous pouvions trouver des

erreurs dans son œuvre, nous pourrions facilement les expliquer et les

pardonner, mais lorsqu’il ne cesse de donner réponse correcte sur réponse

correcte, nous ne pouvons qu’accepter l’explication qu’il donne sur

la manière dont il s’y prend.

Il y a un

aspect significatif de l’histoire de Léhi dans le Désert que nous ne

pouvons pas passer sous silence. Elle est entièrement, du début à la

fin, une histoire de l’Ancien Monde. On n’y trouve pas le moindre

indice sur le « noble peau-rouge ». On n’y trouve rien qui laisse soupçonner

si peu que ce soit que l’histoire va prendre fin dans le Nouveau Monde.

Le peuple de Léhi pensait avoir trouvé sa terre promise au pays

d’Abondance près de la mer et fut extrêmement irrité lorsque Néphi,

qui lui-même avait considéré le projet comme impossible (1 Néphi

17:8-9), entreprit, en vertu d’instructions spéciales, de construire un

bateau.

De quel roman oriental le livre de 1 Néphi a-t-il donc été volé ? Comparez-le aux tentatives de saisir la lettre et l’esprit du somptueux Orient, de Voltaire à Grillparzer, que dis-je, aux histoires orientales les plus sobres de l’époque, et il se révélera immédiatement à quel point elles sont toutes irréelles, extravagantes, exagérées et stéréotypées, et avec quel soin scrupuleux Néphi a évité tous les pièges dans lesquels les meilleurs savants eux-mêmes étaient sûrs de tomber. Il n’y a absolument aucune raison de poser la question: Qui a écrit le Livre de Mormon ? Il aurait été tout aussi impossible au plus grand savant vivant en 1830 d’écrire le Livre de Mormon qu’à Joseph Smith. Et quiconque veut expliquer le Livre de Mormon par une des théories proposées jusqu’à présent – à l’exception d’une seule – doit complètement exclure les quarante-huit premières pages.

[1] J.

A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, Leipzig, Hinrich, 1915; réimprimé

Aalen, Zeller, 1964, 1:372-73, tablette 74.

[2] Tite-Live,

Ab Urbe Condita (Depuis la fondation de la ville) VIII, 40, 4;

cf. IV, 16, 3 ; tenu sur des « planches » (tabulae, pinakes)

ou tablettes sacrées (en hierais deltois), Denis

d’Halicarnasse, Histoire des Romains I, 73, 1; I, 74, 3-5.

[3]

Julian Obermann, « An Early Phoenician Political Document », JBL

58, 1939, pp. 229-31. Albright l’appelle « une lettre hébraïque du 12e

siècle » sur une plaque de cuivre ou de bronze. William

F. Albright, « A Hebrew Letter of the Twelfth Century », BASOR

73, février 1939, pp. 9-13.

[4] Le

passage d’Odroso est cité in extenso par E. A. Wallis Budge, The

Book of the Dead, New York, Dover, 1967, xix, n. 3.

[5] G.

Ramadas, « Kesaribeda Copper Plate », Journal of Bihar

Research Society 34, 1948, pp. 32, 34-35, mentionne en plus de

celles-ci les plaques de Mattapad de Damodaravarman 16,20 x 3,8 cm;

les plaques Kauteru de Vijayaskandavarman 14 x 2 cm; les plaques

Peddavegi de Salankayan à Nandivarman 17,3 x 5,3 cm; les plaques de

cuivre Koroshanda de Visakharvarma 19 x 5 cm; les plaques Chikulla de

Vikramendravarma 18 x 5,7 cm; les plaques Komarti de Chandavarma 19 à

19.4 x 5,7 à 6 cm.

[6] Alonzo

Bunker, « On a Karen Inscription-Plate », JAOS 10, 1872,

pp. 172-77.

[7] Elle

avait 15,7 x 5,4 cm. Id., p. 175.

[8] Voir

Fritz Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, Munich,

Beck, 1926, pp. 201-203.

[9] E.

B. Cross, « The Karens », JAOS 4, 1854, p. 308.

[10] Eduard

Meyer, Geschichte des Altertums, 2e éd., Stuttgart, Cotta,

1928, vol. 2, 1e partie, p. 205; R. Maxwell Hyslop, etc., « An

Archaeological Survey of the Plain of Jabbul, 1939 », PEFQ, 1942,

p. 23, plaque VII, fig. 14; une arme cérémonielle de fer découverte

récemment avait une poignée de cuivre et d’or finement ouvragée. Theodore H. Gaster, « On an Iron Axe from

Ugarit, » PEFQ, 1943, pp. 57-58.

[11]

Gerald A. Wainwright, « The Coming of Iron », Antiquity 10,

1936, pp. 17-18.

[12] Id.

[13] Georg

Jacob, Altarabisches Beduinenleben, Berlin, Mayer & Müller,

1897, pp. 151-52.

[14]

Philip J. Baldensperger, « The Immovable East, » PEFQ, 1903,

p. 168. Nibley

poursuit dans son article pour le magazine: « La question générale

de l’acier dans le monde antique n’est pas encore réglée. Les

Babyloniens distinguaient entre eru, cf. l’anglais ‘ore’,

signifiant fer, plomb ou cuivre, et le ‘eru brillant’, qui

signifiait cuivre ou acier ». Fr. Lenormant, ‘Les noms de

l’Airain et du Cuivre…’, Biblical Archaeological Society

Transactions 5, 1876, pp. 344-345. En Égypte, on faisait une

distinction semblable entre le fer ordinaire, qui non seulement était

connu, mais utilisé pour des ustensiles dès l’Ancien Empire, et le

type de fer appelé tehazet, dans lequel certains voient le fer

asiatique. Felix von Luschan, « Eisentechnik in

Afrika », Zeitschrift für Ethnologie 41, 1909, p. 47. Un

autre type, le benipe, est le ‘fer du ciel’, c’est-à-dire

soit le fer météorique ou, comme le croyait Von Luschan, un ‘métal

couleur ciel’, Metall von Himmelsfarbe, id., p. 48, qui pourrait très

bien avoir été de l’acier. Les épées de cérémonie dans de très

vieilles peintures funéraires égyptiennes sont de couleur bleue pour

représenter le fer ou l’acier, selon la même autorité, id. p. 49.

Bien que le problème de l’origine et de l’ancienneté du fer et

de l’acier ne soit toujours pas résolu, toutes les constatations

faites ces quarante dernières années ont tendu à prouver une

antiquité beaucoup plus grande et une utilisation beaucoup plus répandue

de ces métaux que ce que l’on croyait précédemment possible. » Hugh W. Nibley, « Lehi in the Desert

», IE 53, 1950, p. 707.

[15]

Richard F. Burton, Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah, Londres,

Tylston & Edwards, 1893, 2:94, pp. 141-42.

[16]

John A. Widtsoe, « Is Book of Mormon Geography Known ? » IE 53,

1950, p. 547.

[17]

Bertram Thomas, Arabia Felix, New York, Scribner, 1932, pp.

48-49.

[18]

Id., p. 48.

[19]

Burton, Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah, 2:130.

[20]

David G. Hogarth, The Penetration of Arabia, Londres, Lawrence

& Bullen, 1904, pp 137-19.

[21]

Id., p. 148-150.

[22]

James L. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphie,

University of Pennsylvania Press, 1934, pp. 71, 74 .

[23]

Josiah Conder, A Popular Description of Arabia, Modern

Traveller Series, Londres, Duncan, 1926, pp. 9, 14-15, 348-349.

[24]

Stewart Perowne, « Notes on I Kings, Chapter X, 1-13 », PEFQ,

1939, p. 200.

[25] Montgomery,

Arabia and the Bible, p. 75.

[26]

Robert E. Cheesman, In Unknown Arabia, Londres, Macmillan,

1926, pp. 67-71.

[27] C.

Clermont-Ganneau, « The Arabs in Palestine », PEFQ, 1875, pp.

202.

[28]

Edward H. Palmer, « The Desert of the Tíh and the Country of Moab »,

dans Survey of Western Palestine, Special Papers, Londres,

Palestine Exploration Fund, 1881, 4:73.

[29]

Edward H. Palmer, The Desert of the Exodus, Cambridge,

Deighton, Bell, 1871, p. 2.

[30]

Charles M. Watson, « The Desert of the Wanderings », PEFQ, 1914,

pp. 18-23; C. Leonard Woolley & Thomas E. Lawrence, The

Wilderness of Zin, Londres, Cape, 1936, pp. 71-72.

[31]

Woolley & Lawrence, The Wilderness of Zin, p. 73, n. 1.

[32] S.

F. Newcombe, « T. E. Lawrence – Personal Reminiscences », PEFQ,

1935, pp. 110-11.

l Accueil l

Écritures l Livres

l Magazines l Études

l Médias l Art

l